霞が関で働く国家公務員の労働組合が27日、残業実態の調査結果を公表した。中央省庁は昨夏、出勤・退勤時間を早めて夕方を活用する「ゆう活」が政府の肝煎りで始まったが、調査結果は残業時間が「増えた」が「減った」を上回る皮肉な結果となった。

各省庁の労働組合が作る「霞国公」に加盟する17組合のうち厚生労働省や国土交通省の労組など10組合が調査し、非管理職の6.5%に当たる2208人から回答を得た。

月平均残業時間は36.7時間(前年比1.1時間増)。残業代が全額支給されているとの回答は49.3%(同3.8ポイント増)で相当数の不払いがあることが浮かんだ。「ゆう活」に関する調査では「残業が減った」(13.9%)より、「残業が増えた」(18.3%)の方が多かった。

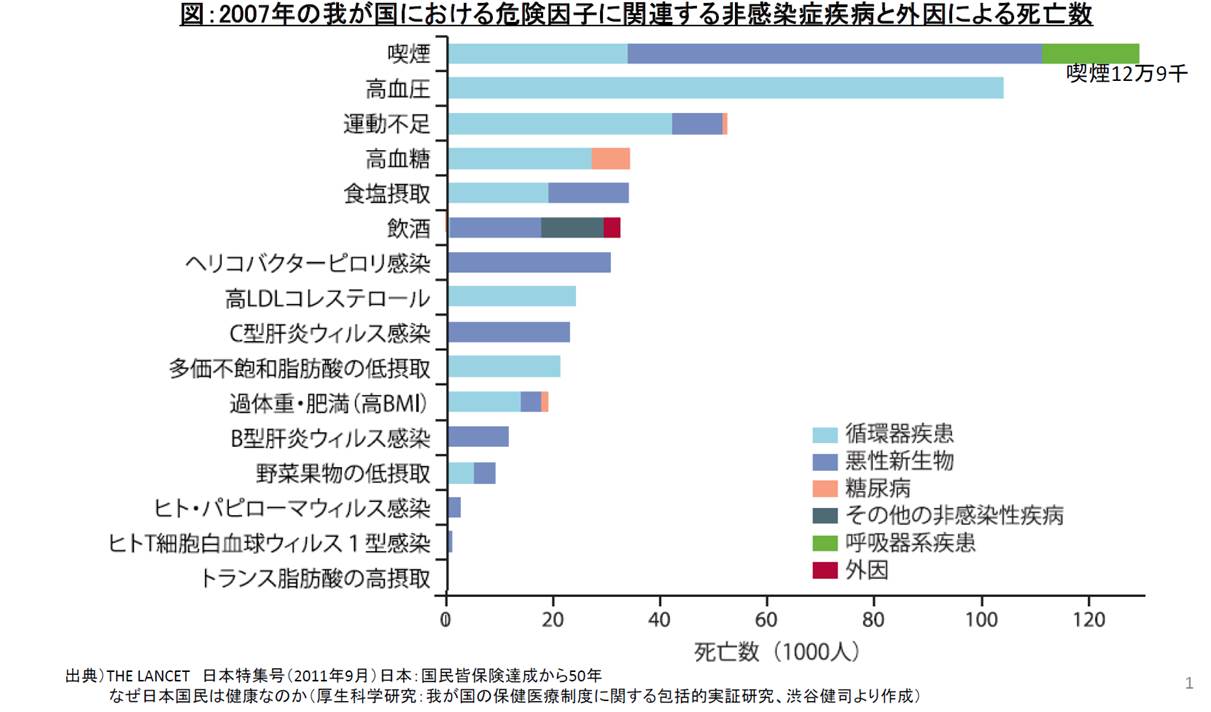

経験を含めて「過労死の危険を感じた」と答えたのは27.6%。労働行政を担当する厚労省の労働部門は50.6%、厚生部門は42.4%と高率だった。

※2016/7/27 毎日新聞

————————————————————————————————

<公務員と民間企業の違い>

公務員と民間企業の両方の事務仕事をしてみて、感じたことがあります。

それは、作業難易度の変化。。。

民間企業は、転職者も多いし、公務員ほど粒がそろっていないので、あまり難しいルールを作ると、皆ついていけなくなります。

引き継ぎも出来なくなります。

だから、ある程度のところで、事務職の作業の難しさは打ち止めになります。

難しすぎるときは、コンピュータで作業を簡便化したりします。

ところが、公務員は、どんどん作業量・作業密度が増えてきます。

皆さん賢いし、粒もそろっているし、人の入れ替わりも少ないので、完璧を目指して難易度が上がっていくんですよね。

霞が関の公務員の方の残業を減らすのは、「ゆう活」とかでなく、政治家などトップの人が音頭をとって、

①とにかく役人が定時で帰ることにする。

②何の作業を無くしたり、減らしたり、一元化しないとできないかリストをあげさせる

ことをするしかないと思います。とにかく残業しない方法を考える。

そうでないと霞が関の仕事は増える一方だと思います。

民間から一時期、公務員系の仕事をしていたとき、

「節目節目で歓送迎会、表彰など行う」「ガラの悪い人が居ない」「やっぱり民間よりパワハラ・セクハラは少ない」「給与が突然下げられることもない」「昼食が安くておいしい」「カードを作りやすかったり婚活市場でも優遇される」など、公務員しかやってこなかった方から見ると感じないかもしれませんが、私はとても居心地が良かったし、たくさん思い出ができました。

唯一、「大変だなあ」「疲れるなあ」と思ったのが、どんどん事務作業が増え、「効率化して楽する」という楽しみが乏しいところ。

でも下から這い上がってきた者にとって、公務員の職場は「天国」に感じられました。