1カ月間の残業が最も長かった正社員の残業時間が「過労死ライン」の80時間を超えた企業は22・7%にのぼることが、厚生労働省が16日公表した報告書で明らかになった。過労死等防止対策推進法に基づき昨年12月から今年1月にかけて1万154社に調査し、1743社が答えた。

2014年度1年間の勤務実態について、1カ月間の残業が最も長かった正社員の残業時間を聞いたところ、「80時間超~100時間以下」が10・8%、「100時間超」が11・9%にのぼった。合計22・7%の企業に、過労死の労災認定基準の「月80時間」を超えて残業をする社員がいる結果となった。

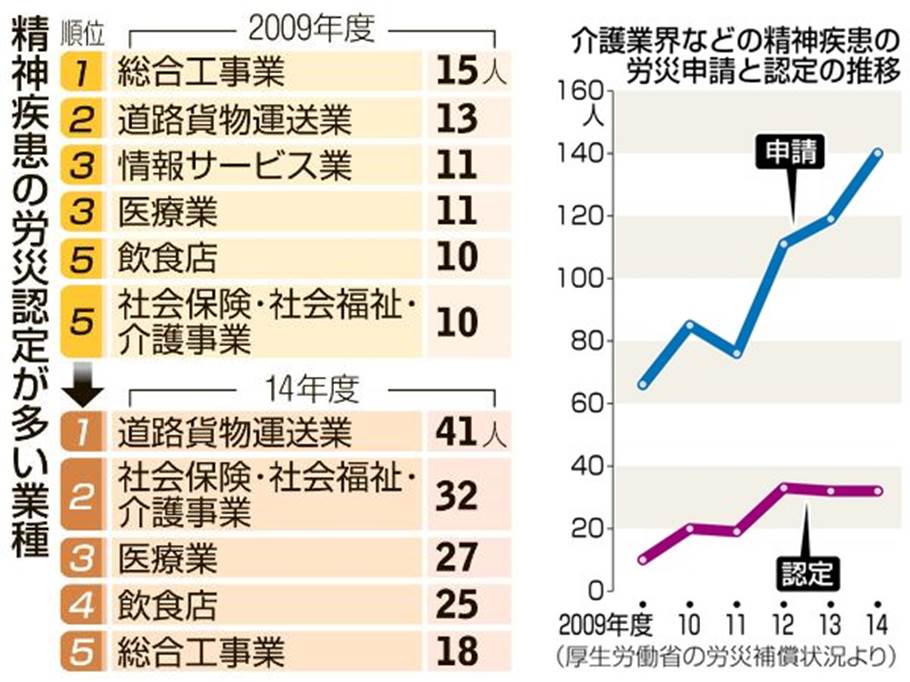

従業員の規模別では、1千人以上の企業で「80時間超」の回答が5割を超えた。残業時間が長くなるに従い、従業員にしめる病気休職者の割合が高くなる傾向もみられた。厚労省の担当者は「過労死が多く発生するとの指摘がある業種について今年度は掘り下げて調査したい」としている。

※2016/5/17 朝日デジタル

————————————————————-

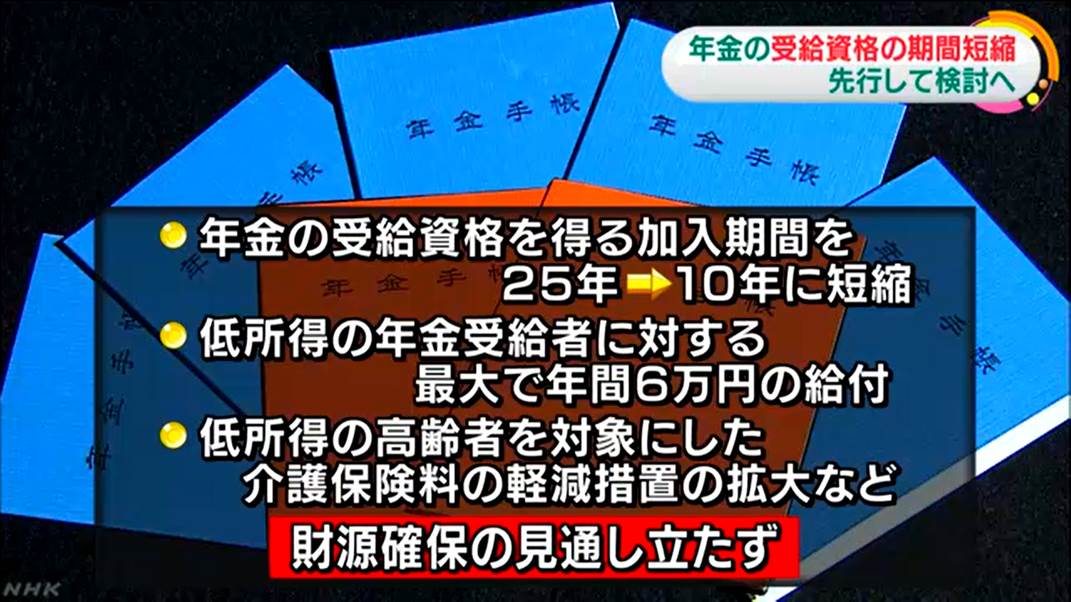

<おなじみ?の過労死&残業 相関関係のスコア>

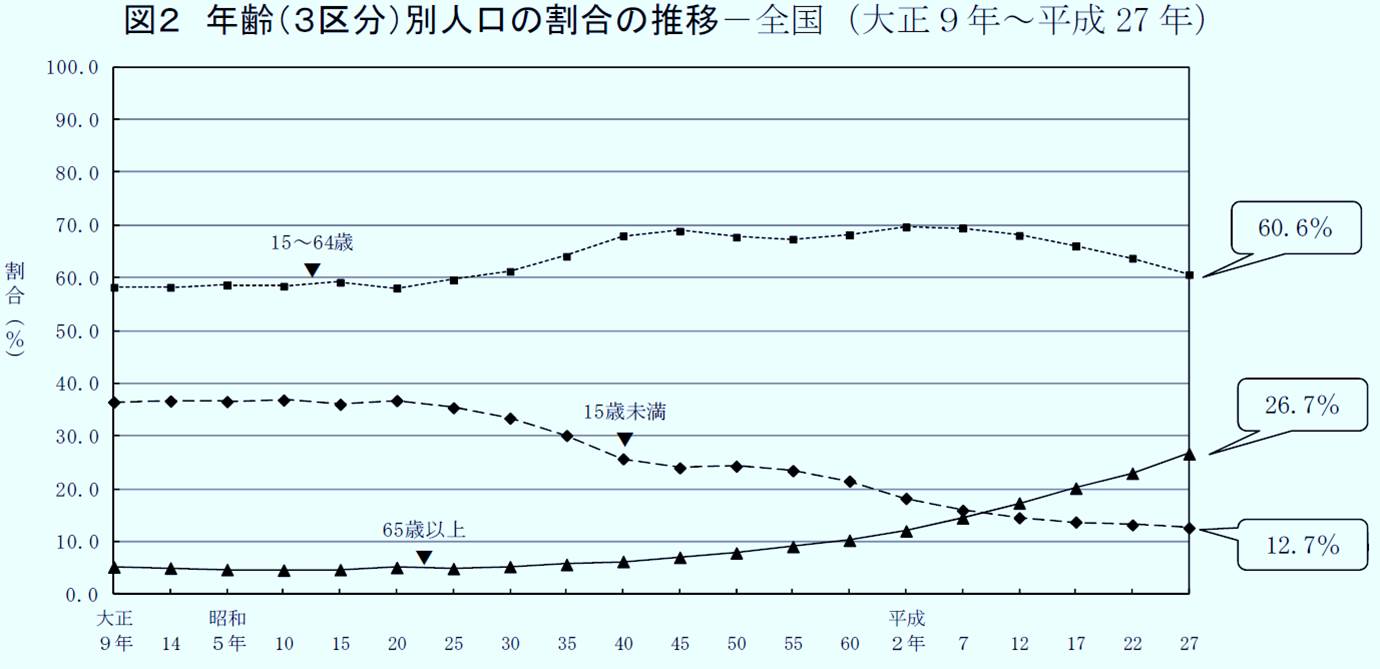

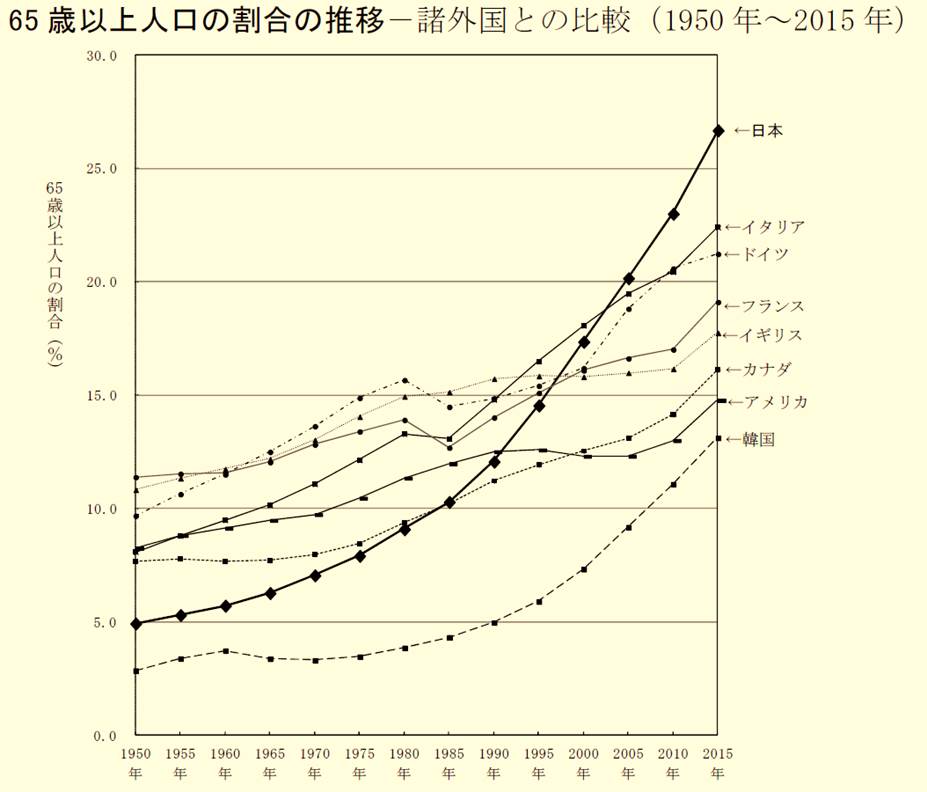

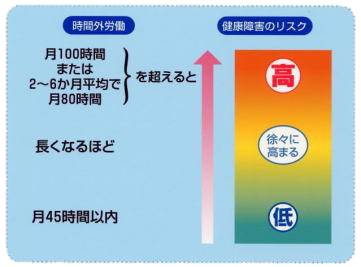

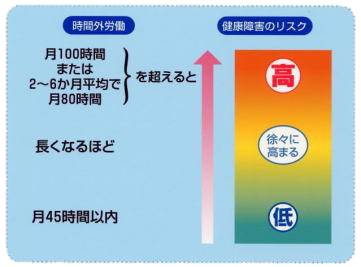

「長時間労働」と「脳・心臓疾患」には、相関データがあり、月80時間超の時間外労働が1つの基準となっています。

※ちなみに、最近ストレスチェック等で話題の、「精神障害」に関しては、脳・心臓疾患と基準が異なり、80時間未満であっても起こりますので注意が必要です。

厚労省から発表されます目安や基準には、さまざまな重要度がありますが、この「月100時間、2~6月平均80時間」の数値は、とても重要なスコアとなっています。

しかしながら、「月80時間超残業になるとキケン」というのは、世間的にはほとんど浸透していませんね。

<1日8時間も真剣に働けばヘトヘト!>

20代の頃でしたら、私もそうでしたが、掛け持ちの仕事をしたりして、8時間超の仕事はザラでした。

20代の頃でしたら、私もそうでしたが、掛け持ちの仕事をしたりして、8時間超の仕事はザラでした。

でも、年を重ねると、体力も落ちてきて、「夜更かし」や「残業」は、相当こたえます。

労働密度にもよりますが、1日8時間も集中して働けば、心身共にヘトヘトになりませんでしょうか?

(名古屋弁ですと「体がエライです」)

私の場合仕事後の、バイオリン練習・ブログ投稿・研修や勉強をする気力を絞り出すのが大変で、あやうく横になったらすぐ寝てしまいます。

昔は本当によく残業をしました(というより残業無い日はなかった)けれども、今はもう難しいですね。

まして月100時間も残業したら、たぶんすぐ過労死してしまいます。