厚生労働省は、2016年度の雇用保険料引き下げに向けた議論を始めた。雇用情勢の改善で失業給付が減り、積立金は6兆円を超えて過去最高となっており、引き下げ幅のほか、給付拡充に踏み込めるかどうかが焦点となる。同省は年内にも結論を出し、必要な法改正をする。

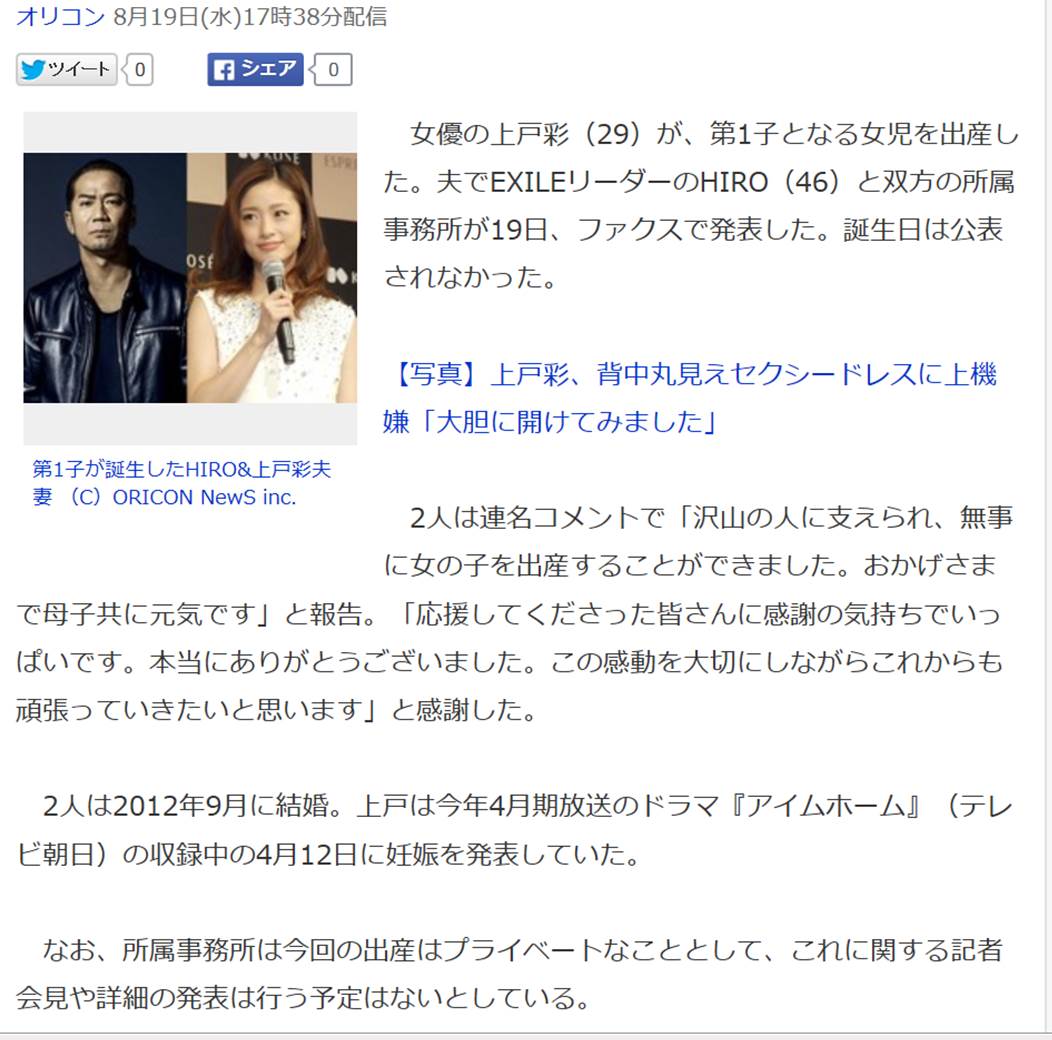

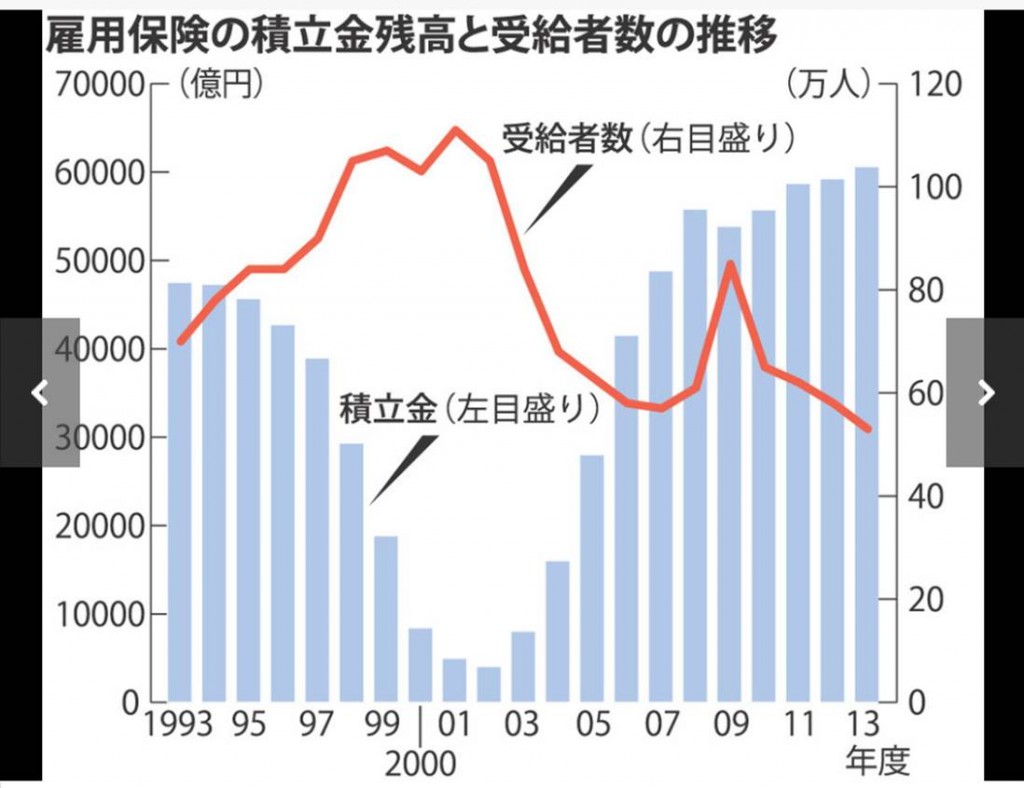

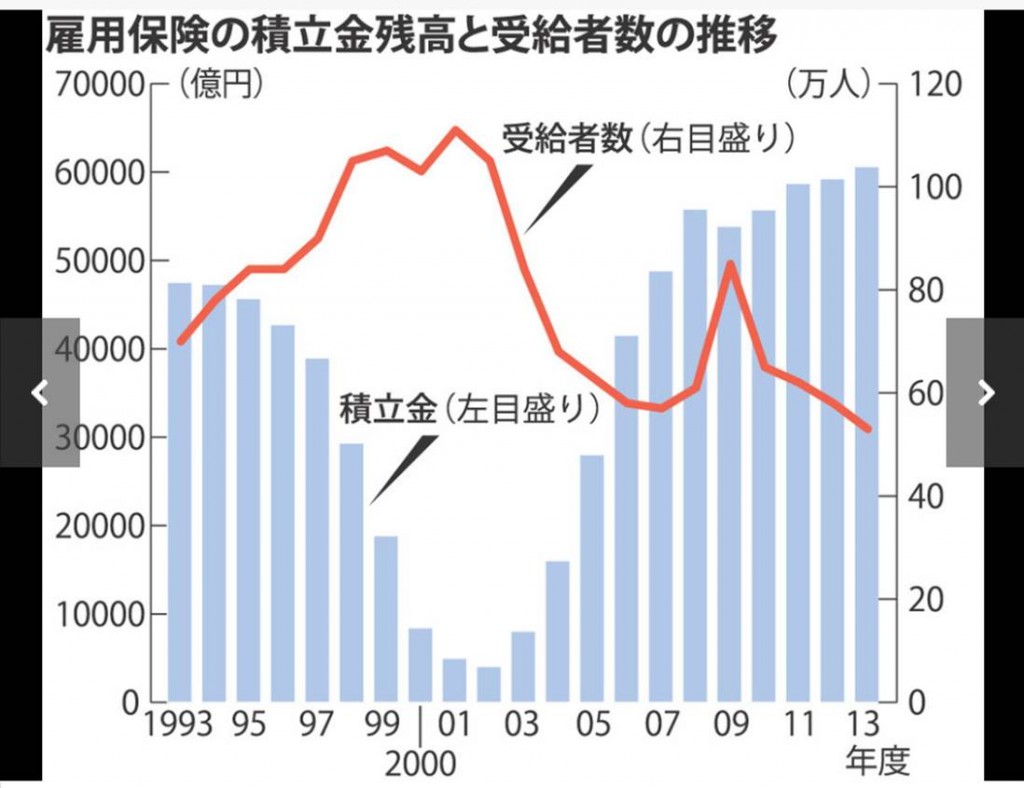

「14年度決算は黒字の見通しで、積立金は上ぶれの可能性が高い」。厚労省は4日の労働政策審議会雇用保険部会で、積立金が過去最高額を更新するとの見通しを示した。積立金は、年間失業率が過去最悪の5.4%(02年)となった02年度には4064億円に落ち込み、収入確保のため保険料率を一時1.6%にまで引き上げた。その後、08年のリーマン・ショックの影響はあったものの、失業給付を受ける人はピークの01年度の約111万人から14年度には約46万人に減り、支出も減った。この結果、積立金は13年度ですでに過去最高の6兆621億円に上っている。

雇用保険の積立金は失業者の増加に備えたものだが、過剰な積み立ては必要ない。保険料引き下げは、これまでも積立金残高の「調整弁」として使われてきた。労使双方が要望しており、4年ぶりの引き下げとなる公算が大きく、焦点は下げ幅だ。

現在、失業給付に充てる保険料率は1%で、労使0.5%ずつ負担している。厚労省は、過去最低だった0.8%を視野に0.1~0.2ポイント程度の引き下げを検討している。0.2ポイント下げた場合、年収400万円なら保険料は年4000円下がる計算になる。

一方、4日の部会では労働側から給付の拡充を求める意見も出た。給付日数は1990年代までは最長300日間だったが、失業率が上昇基調にあった00年の法改正で倒産やリストラによる失業者は330日間に拡大する一方、転職など自己都合退職者については180日間へ短縮し、現在は150日間だ。この時に給付率も60~80%から50~80%に下がっている。

ただ、失業手当の拡充だけでは職探しの意欲をそぐとの指摘もあり、慎重に判断する。また、65歳以上の高齢者への雇用保険適用や、就職促進給付の拡充なども検討する。

積立金は過去最高とはいえ、6月の完全失業率は3.4%と前月より0.1ポイント悪化するなど今後も雇用情勢が安定するかどうかは見通せない。また、給付率を67%に上げた育児休業給付など14年度からの制度拡充が雇用保険財政にどう影響しているのかも踏まえ、判断する。 ※2015/8/18 毎日新聞

————————————————————————————————-

個人的には、余っているお金の一部を、日本の労働環境改善に貢献するような、助成金の拡充に充ててほしいと思います(すでにありますが、もっと・・・)。

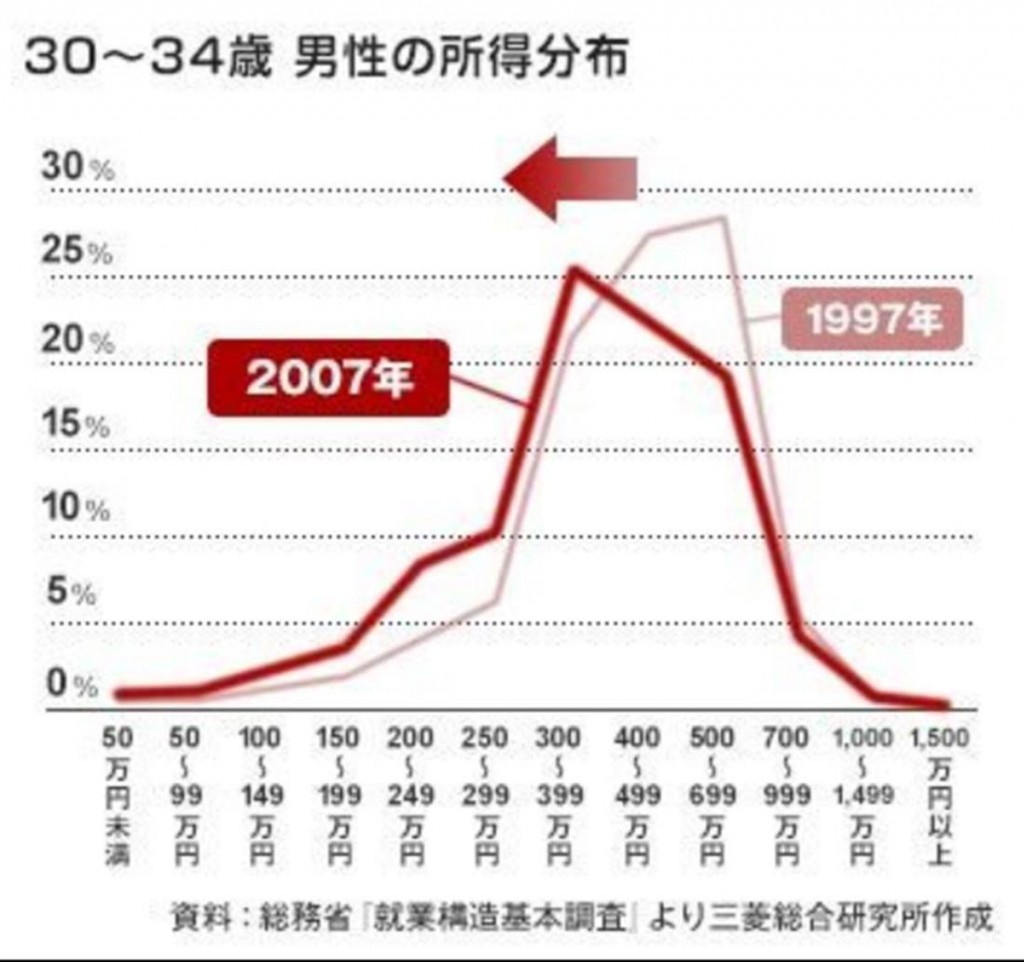

ニートや失業者などが仕事をしない原因は、「ミスマッチ」「能力不足」「本人のヤル気不足」などあると思いますが、実は「どうせ勤めてもブラックでこき使われるんじゃないか?精神が病むんじゃないか?」という不安感が、二の足を踏んでいる側面もあります。

労働基準法(=最低基準なんですけどね)通りだと、助成金が出るなんておかしな話ですが、現状、労働基準法順守が難しい会社は沢山ありますから。。。

失業率が下がり、有給休暇取得率も後押しするし、諸外国からのイメージ改善にも役立つんで、ぜひ検討していただきたいと思います。