<日本の動向>

<日本の動向>

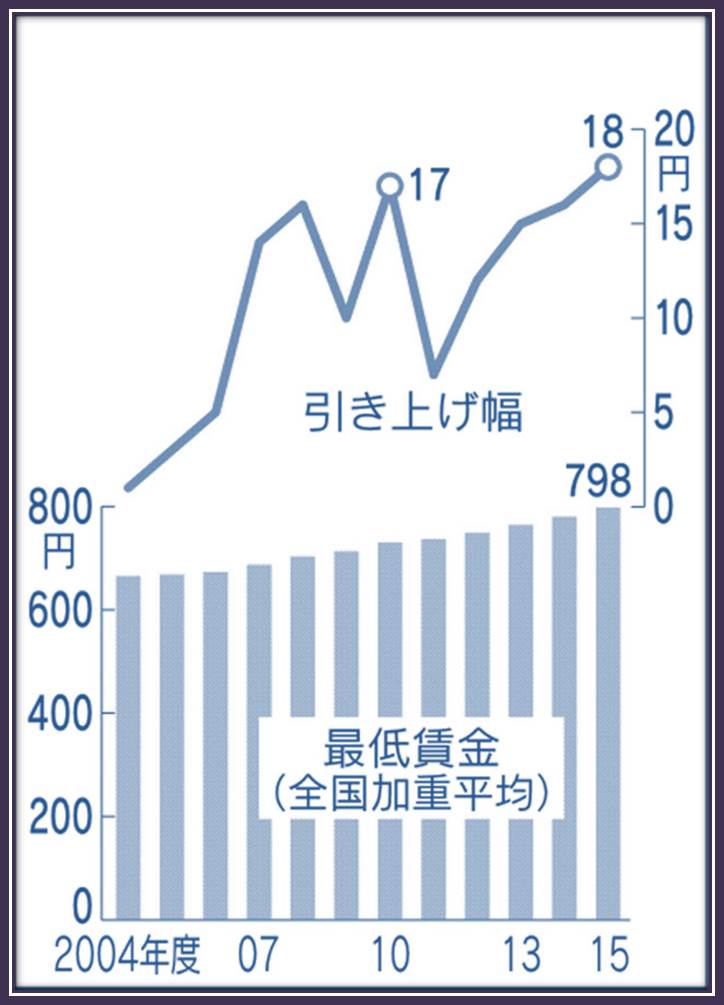

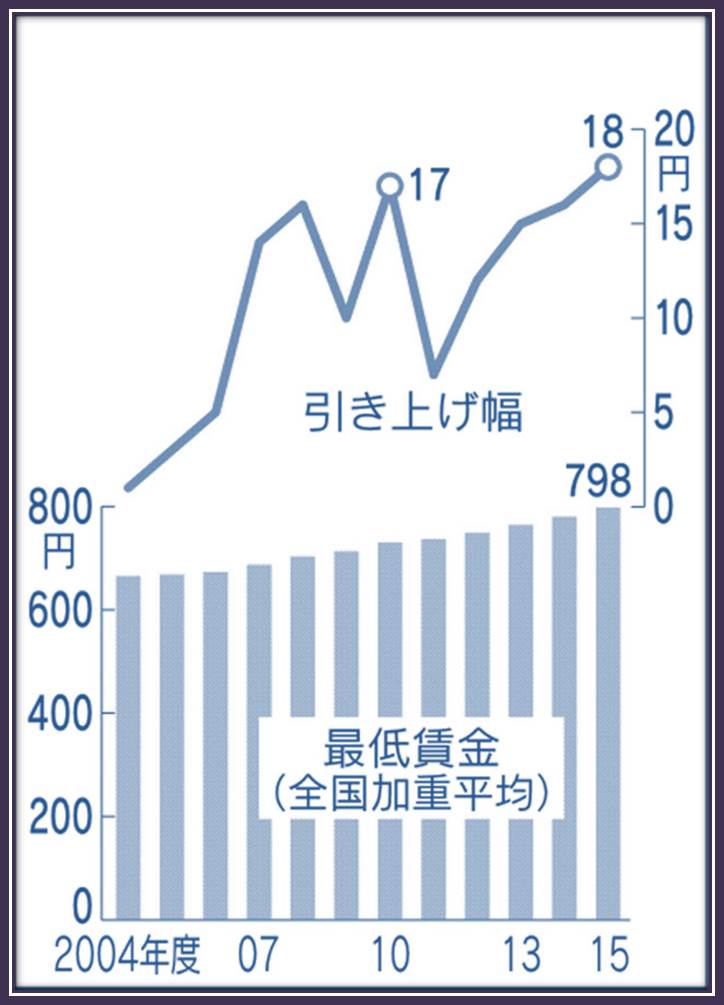

厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は29日、2015年度の最低賃金を全国平均で時給18円引き上げ、798円にする目安を決めた。現在の決め方になった02年度以降、最大の引き上げ幅となる。パートやアルバイトなど非正規労働者の待遇改善につながる期待がある。経済の好循環に向けて所得増を促す政府の意向を受け、大幅な引き上げに踏み切る。

これまでは10年度の17円が最大の引き上げ幅だった。10円を超す2ケタの引き上げは4年連続だ。前年度比引き上げ率に換算すると2.3%で、政府経済見通し(7月の年央試算値)の15年度消費者物価指数上昇率の0.6%を上回る「実質引き上げ」といえる。

引き上げ幅の目安は都道府県を経済状況などに応じてA~Dの4つの分類に分けて示す。東京、神奈川、大阪などA地域は19円、埼玉や京都などB地域は18円、北海道や新潟、高知などのC・D地域では16円上がる。

目安通りに引き上げが実現すれば、最低賃金の最も高い東京は907円、最も低い鳥取、高知、長崎、熊本、大分、宮崎、沖縄の7県は16円高い693円になる。

審議会は30日に塩崎恭久厚労相へ答申する。今回決めた目安をもとに各都道府県の地方審議会が地域別の実額を決める。改定後の最低賃金は10月をメドに適用する。

今年度の審議では、労働者側が物価や春季労使交渉での賃上げなどを踏まえ、当初は50円の引き上げを求めていた。安倍晋三首相も大幅な引き上げに言及していた。一方、経営者側は中小企業の支払い能力を考慮し、小幅な引き上げを主張していた。

労使の隔たりは大きく、28日午後3時から審議入りした小委員会は、約16時間後の29日午前7時ごろに終わった。

労働組合を束ねる連合によると、15年春季労使交渉の最終集計結果は定期昇給とベースアップ(ベア)を合わせた賃上げ率にすると2.2%だった。今年度の最低賃金の引き上げ目安の平均2.3%はこれを0.1ポイント上回る。労働者側の出席者は29日の協議終了後、「一般労働者より高い点は率直に評価したい」との認識を示した。

菅義偉官房長官も29日午前の記者会見で「経済成長を刺激していくには思い切った賃金の引き上げが必要だと思っているので、歓迎したい」と表明した。

最低賃金で働く人の手取りが生活保護の給付水準を下回り勤労意欲を損ねると批判されていた「逆転現象」は14年度に解消した。15年度も最低賃金の大幅引き上げにより生活保護の給付水準を引き続き上回る見通しだ。 ※2015/7/29 日本経済新聞

———————————————————————

<アメリカの動向>

<アメリカの動向>

日本では2015年の最低賃金が全国平均18円引き上げとなりましたが、アメリカでは昨年から今年にかけて、多くの自治体で最低賃金(時給)を15ドル(1,850円)に引き上げる条例が可決されています。既に施行されている自治体もあり、その動向が注目されています。

サンフランシスコでは、昨年の市民投票で、2018年7月までに段階的に15ドルに引き上げることが決定(現在は12.25ドル)。

シアトルでは、従業員数500人以上の企業は2017年初までに、500人以下の企業は2021年初までに最低賃金を段階的に15ドルに引き上げる条例が昨年可決(現在は11ドル(500人以下は10ドル)。

ロサンゼルスでは、現在の9ドルから2020年までに15ドルへと引き上げることが決定。その後は消費者物価指数に合わせて毎年引き上げられることになっています。

ニューヨーク州では、全米で30以上の店舗を構えるファストフード店に対し、2021年までに(ニューヨーク市内は2018年まで)最低賃金を15ドルに引き上げる提案を諮問委員会が先週提出。これに対する州議会の承認は不要であるため、近く、州労働長官の承認後に施行されると見られています(現在は8.75ドル)。

ワシントンDCでも、2020年までに15ドル引き上げに関する市民投票が来年行われる予定です(現在10.50ドル)。

これら大都市ではいずれも施行は数年後ですが、シアトル空港があるシータックという人口2万7千の小さな町では、他都市に先駆け、昨年1月から客室100以上のホテルや従業員数25人以上の駐車場・レンタカー会社等の最低賃金が15ドルに引き上げられています。

施行前には賃上げによる失業率の増加が懸念されていましたが、施行後1年半以上が経ち、大きな混乱は起こっておらず、むしろ失業率は施行前の6.5%から現在4.6%に改善されています

ワシントンポスト紙によると、町内のあるホテルでは、賃上げの代わりに、これまで従業員向けに無償で提供していた食事や駐車代などを有料にするなど福利厚生面での相殺を検討しているとのこと。ある駐車場運営会社では、「生活賃金料」を顧客への駐車代に上乗せすることで対処しており、懸念されていた業務の自動化や従業員の解雇は行われていないそうです。

一方、別のホテルでは、夜間のフロント係や保守係など15人の従業員を解雇したり、人件費のかかる併設のレストランを閉鎖してカフェに転換、宿泊料金を10%値上げするなどで対応しているとのこと。但し、賃上げ以降、採用募集への応募が急激に増えており、今後は経験豊富な人材の雇用が期待されているそうです(Seattle Times)。

また、今年4月に11ドルに引き上げられたシアトルでは、17年の施行を待たずに15ドルに引き上げたレストランもあるようです。このレストランでは、代わりにメニュー価格を21%引き上げ、チップを不要にしています。そのため、これまでチップにより時給27ドルを稼いでいたウエイター・ウエイトレスやバーテンダーの収入が下がり、調理場スタッフやバスボーイ(食べ終えた食器を下げる係。移民が多い)などの収入が上がり、同じレストラン内での格差がなくなっているようです(FOX)。

今年3月に12.25ドルに引き上げられたカリフォルニア州オークランドでも、同様の値上げやチップ廃止などで対応していますが、規制に気付かずに、あるいは気付かぬフリをして規制前の時給を通す企業も少なくないようです(SFChronicleなど)。

いずれも中小企業ですが、経営努力により賃上げの影響を回避できているようです。

一方、最低賃金問題で矢面に立たされている大企業の代表格ファストフードでは、また別の問題が指摘されています。

カリフォルニア州立大学バークレー校教授らの調査によると、ファストフード労働者の半数が健康保険や食事補助など何らかの公的支援を受けており、総額は全米で年70億ドルに上るとのこと。これを受け、ニューヨーク州のアンドリュー・クォモ知事は、ファストフード企業は経営者の給与が非常に高く、多額の利益を出している一方で、従業員の給与を低く抑え、税金で従業員の生活費を賄わせていると批判しています。

しかしながら、ファストフード業界は近年、直営店のフランチャイズ化を進めており(WSJなど)、最低賃金引き上げの影響は、経営者や企業本体よりもフランチャイズ店オーナーが強く受けると見られています。

シアトル市内のファストフードチェーン、サブウェイのフランチャイズ店では、時給を11ドルに上げる代わりにメニュー価格を4%上げています。4ドルのサンドイッチを4%値上げすると、4ドル16セント。今のところ大きな影響はないようですが、時給15ドルが施行されれば更なる値上げが必要になるため (10%値上げで4ドル40セント、25%で5ドル)、フランチャイズオーナーは顧客の反応を心配しています(FOX)。

国際フランチャイズ協会は、昨年の条例可決後にシアトル市を提訴しています。ニューヨーク州でも、ファストフード店フランチャイズオーナーが、一業界だけの規制は不公平と訴訟の準備を開始しているようです。

これまでのところ、賃上げ分を商品・サービス価格に上乗せして顧客に転嫁するケースが多く、ニューヨーク州知事が主張するような、高所得経営者の給与や大企業の利益を低賃金労働者に分配するという方向にはなかなか進まないかもしれませんが、労働者の生活賃金確保という点では多少なりとも効果は見られているようです。

数年後に多くの都市で施行されるまで成否はわかりませんが、悪化する国内格差問題に何かしらの対策は必要ですから、最低賃金15ドル政策の今後の展開が注目されています。 2015/7/29 田中めぐみ 環境・社会問題研究者

—————————————————————————-

最近、最低賃金がドンドン上昇し、今年は18円もアップするなんて、すごいなあ・・・と思ってましたが、どうやら、日本の景気動向以上に、アメリカの動向が影響しているようです。