国際標準化機構(ISO)は2016年秋にも、企業などが労働者の健康と安全を確保できる体制を持つことを認証する国際規格を新設する。ISOとしては、生産現場における品質管理や環境の分野だけでなく、ホワイトカラーを含めた労働者の働く環境を客観的に評価し、企業に安全や基本的人権の維持を促すなど、その役割が広がる。欧州企業をはじめ、世界的に労働環境の改善を重視する傾向が強まっており、日本企業でも認証を取得する動きがありそうだ。

新たに設ける「ISO45001」は、品質管理のISO9001や環境管理のISO14001に並ぶ「管理規格の労働環境版」と位置づけられる。企業や自治体などの組織が自主的に、第三者機関の審査を受けて認証を取得する。認証自体は法的な強制力は持たない。

認証を取得する企業は、事故や疾病が発生しないための体制づくりを整えたり、万が一事故などが起こった場合の対応策を事前に整備するため、経営リスクを軽減できる。

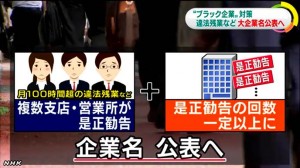

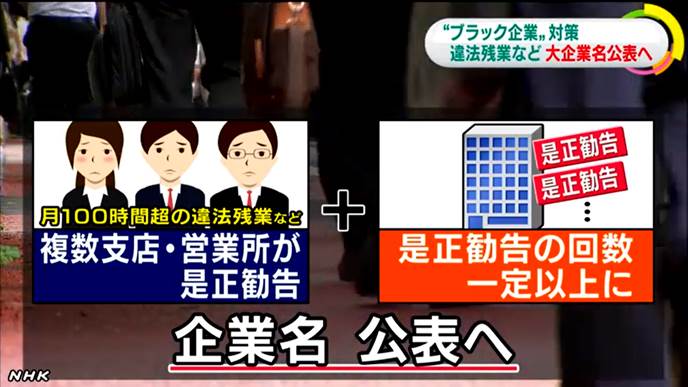

欧州を中心に労働者の健康や安全の確保に敏感な企業が率先して取得し、日本やアジアの取引先に取得を求めることも想定される。採用活動でのアピールにも利用できるため、従業員を酷使する「ブラック企業」が問題になった日本でも認証取得の需要があるとみられる。

具体的には

(1)経営者や団体トップが労働環境の管理にリーダーシップを発揮するか

(2)健康・安全を維持するための適切な計画を策定しているか

(3)緊急事態にどう備え、対応するか

――などが審査の対象になる。取引先との関係や内部監査のあり方も盛り込む見通しだ。

ISO45001の制定に向けた議論は13年から本格化し、加盟国が意見調整を進めてきた。世界の労働基準にはばらつきがあるため、規格の策定には国際労働機関(ILO)も参画している。現在はISOの委員会が策定した原案に対し加盟国が意見を提出する段階に入っている。

関係者らによると、規格の大枠では合意がまとまりつつある。ただ、「労働者」に管理職を含むかどうかや、管理計画を実現するために労働者側から加わる「代表」をどう位置づけるか、といった点で議論が続いている。こうした点を詰め、16年10月をメドに発行できる見通しになったという。

グローバル化の余波で労働者の健康や安全が脅かされているとの批判が、新規格づくりを後押ししている。ILOの13年の調査によると世界では年に約234万人が職場に起因する病気や事故で死亡している。同年にはバングラデシュの縫製工場が倒壊し1100人以上が死亡する事故が起き、同国に生産を委託する小売り・アパレルの世界大手が対応を迫られた。

※2015/5/25 日本経済新聞

—————————————————

【ISOとは】

国際標準化機構(こくさいひょうじゅんかきこう、International Organization for Standardization、略称: ISO(イソ、アイソ、アイエスオー))は、電気分野を除く工業分野の国際的な標準である国際規格を策定するための非政府組織です。

スイスジュネーヴに本部を置きます。

【なぜISOが必要?】

ところで、どうしてISOという組織によって規格=標準を作る国際標準化活動が必要になるのでしょうか?

その理由は、現代は、製品が国境を越えた貿易の対象となっているからです。

各国がそれぞれの規格によって製品の品質、性能、安全性、寸法、試験方法などを独自に決めていたのでは、国内だけであればそれほど問題はないが、世界規模の貿易という観点からは、統一のとれていないバラバラな規格が存在することになり、障害となります。

加えて、国際市場においても円滑に経済取引を行うためには、互換性の確保や消費者利益の確保などを図ることが重要で、これらが保証されないと取引上大きな障害となります。このような背景のもとで標準化が進んできました。

【ISOとJISの違い】

JISは、Japanese Industrial Standards の略で、『日本工業規格』といいます。工業標準化法に基づき制定される、日本の国家規格のことです。

日本では、JIS(日本工業規格)という国内規格を、1949年に制定しています。

わが国の工業標準化の促進を目的とする工業標準化法に基づいて制定される国家規格です。