かつて9割超の子供にあった虫歯が激減している。この20年余で1人当たりの本数は4分の1になった。

就寝前の歯磨き習慣や、フッ素を使ったうがいなどの予防策の浸透が背景にあるとみられる。

一方で歯科医の数が増え続け、需要と供給のギャップは増すばかりだ。業界の将来をにらみ、

国は高齢者を重視した診療報酬のあり方や、歯学部の入学定員について方向性を示そうと検討を始めている。

子供の虫歯は大幅に減っている。文部科学省の調査によると、12歳児の1人平均の虫歯本数は、

1989年の4.30本から、2013年には1.05本に減少した。虫歯のある子供の割合も

90%超から半分以下の40%台になった。歯磨き粉の市場規模も拡大傾向で、

大手メーカー「ライオン」の広報担当者は「昔と違い比較的価格の高い商品が売れ筋。虫歯対策だけでなく、

歯の美白や口臭予防など消費者のニーズは広がっている」と指摘する。

一方、歯科医は増加の一途だ。歯科医不足が叫ばれ、国の方針で大学の歯学部を増やした結果、

60年代に3万人台だった歯科医は現在10万人余に。歯科診療所も13年には約6万8000カ所に達し、コンビニエンスストアの店舗数を超える。過当競争で年間約1400の診療所が廃業するなど環境は厳しい。

「この歯医者がヤバい」の著書で知られる歯科医の斎藤正人さん(61)は「保険診療ではやっていけず、高額な自由診療の対象になるインプラントや矯正歯科に流れる傾向は強い」と指摘。

「歯科医の質は下がり、閑古鳥が鳴く診療所が珍しくない」という。

国は、業界を取り巻くこうした現状を問題視。現在は診療所の受診患者の3人に1人を65歳以上が占めることから、高齢者に対する訪問医療の診療報酬アップや補助金などによる支援強化、 歯学部の入学定員や歯科医養成のあり方の見直しなどについて検討を始めている。

厚生労働省歯科保健課は「従来の歯科医療では先細りが目に見えている。 新たな歯科医のニーズを探し、多様な医療モデルを示したい」と話す。

※2015/11/30 毎日新聞

—————————————————————————

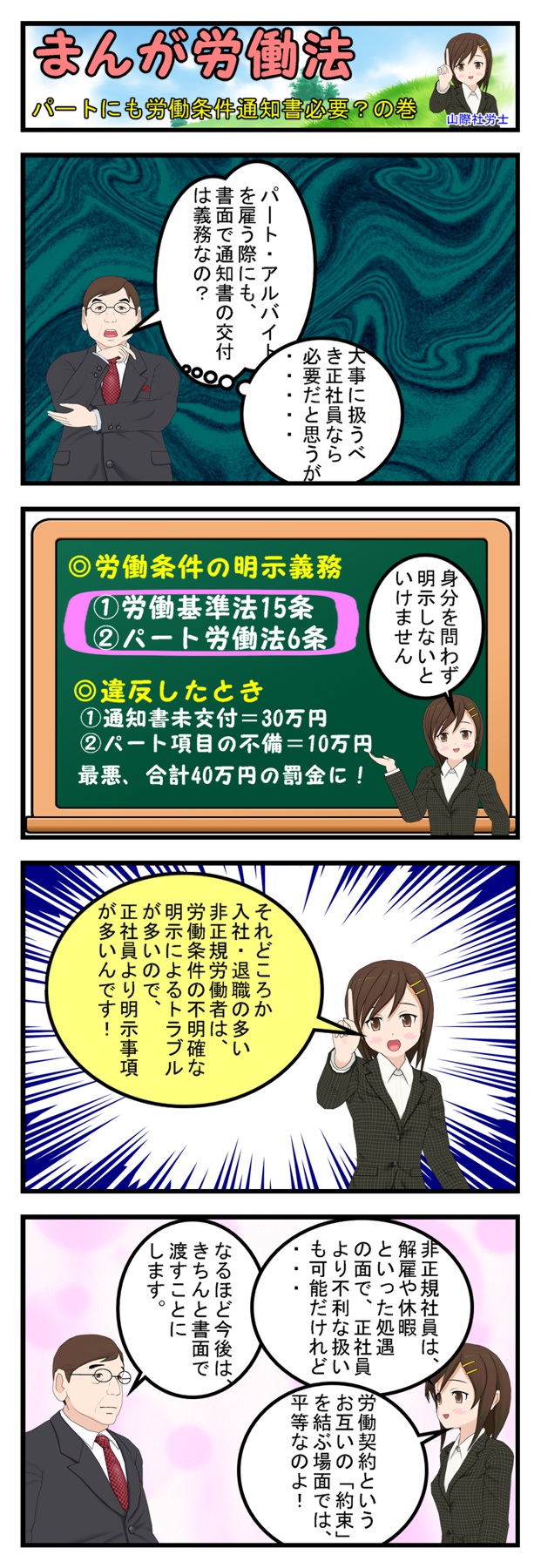

社労士業も他人事ではないかもしれません。歯科医と同様、

「新たな社労士のニーズを探し、多様な社労士モデル」が必要かもしれません。

| 歯科医 | 社労士 | |

| 登録人数 | 10万人余り | 39,898人(2015/9/30時点) |

| 需要減少要因 | 虫歯患者の減少 | マイナンバー制度 |

| 合格者 | 減少傾向 | 減少傾向 |