厚生労働省は、年金財政を強化するため、年金支給額の伸びを物価上昇よりも低く抑える「マクロ経済スライド」を、デフレ経済の下でも実施できるようにするための法案の骨子をまとめ、今月召集される通常国会に提出したいとしています。

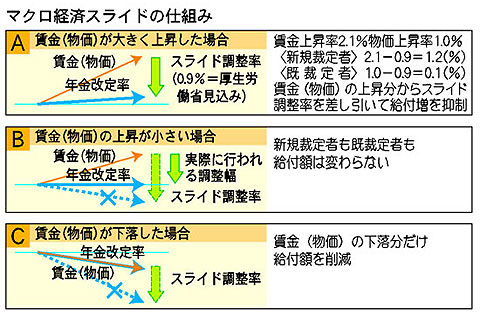

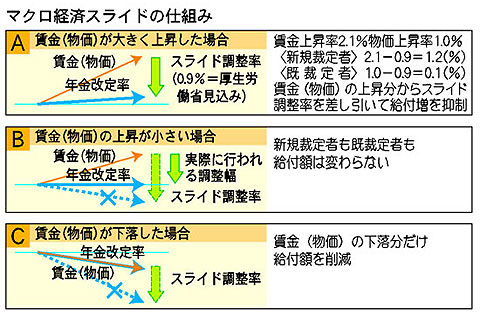

平成16年に成立した法律で導入された「マクロ経済スライド」は、年金支給額の伸びを物価や賃金の上昇より低く抑えて、実質的に給付水準を切り下げるもので、デフレ経済の下では実施しないことが規定されています。

厚生労働省は、全国の消費者物価指数が上昇していることから、ことし4月に「マクロ経済スライド」が初めて実施されるという見通しを示し、実施されれば年金支給額の伸びが0.9%程度、圧縮されるとしています。

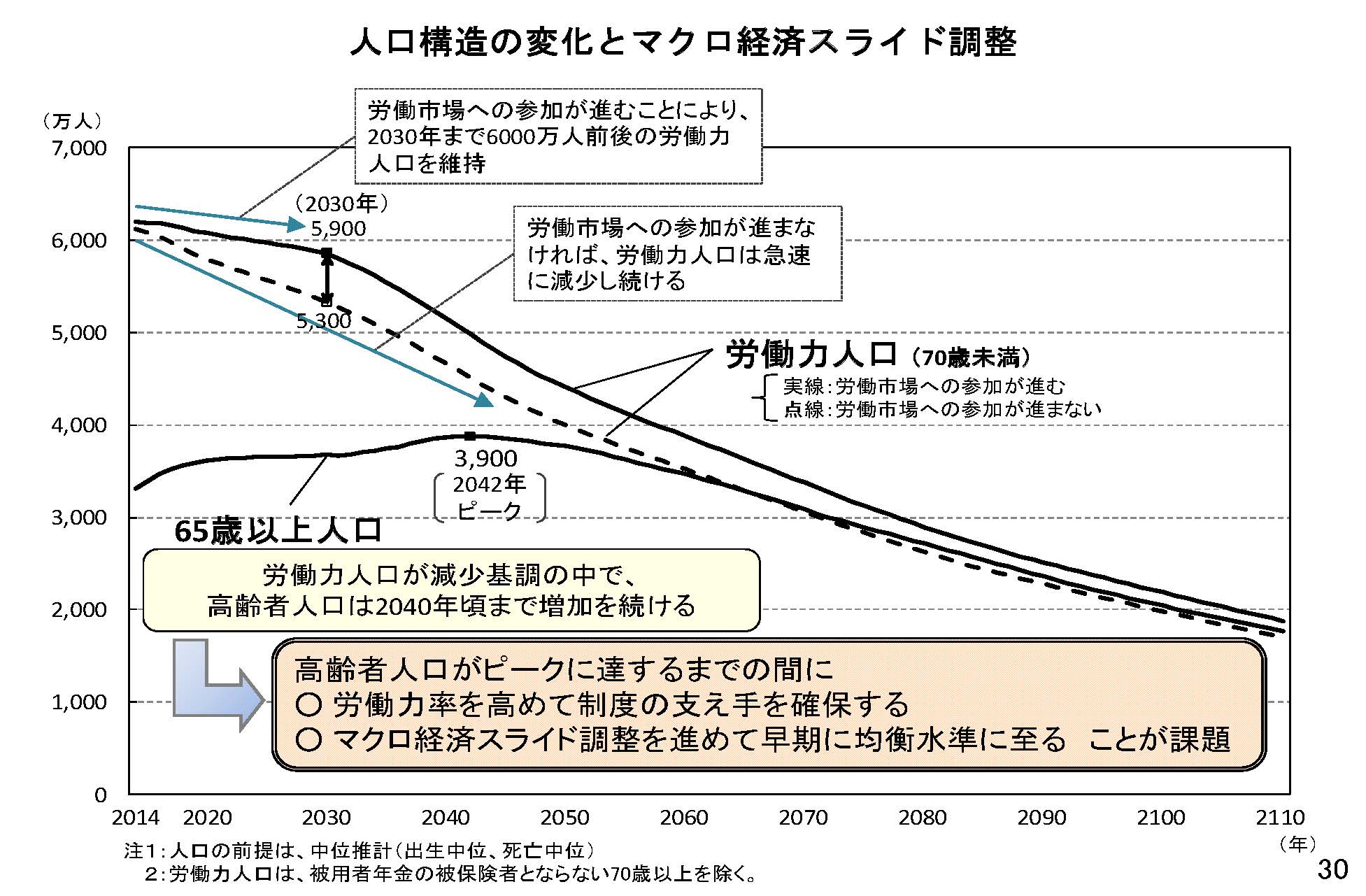

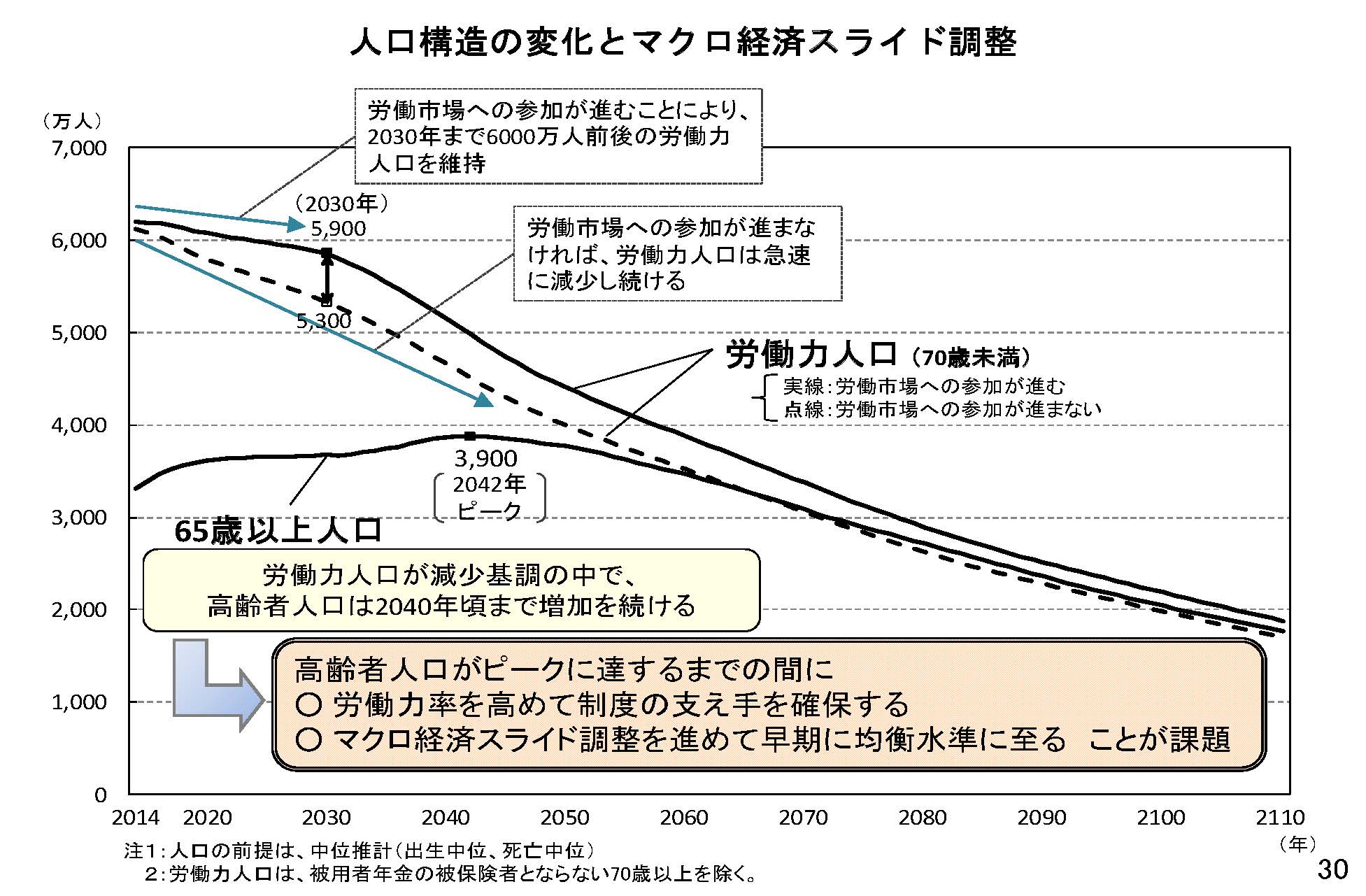

こうしたなか厚生労働省は、少子高齢化の進展に備えて、年金財政をさらに強化する国民年金法の改正案の骨子をまとめ、この中で「マクロ経済スライドをより計画的に発動するための措置を講じる」として、デフレ経済の下でも実施できるようにするとしています。

デフレ経済の下で「マクロ経済スライド」が実施されれば、年金支給額は、これまでも行われている物価や賃金の下落率に応じた切り下げにとどまらず、年金受給者の増加などに対応した給付水準の切り下げも追加的に行われることになります。

厚生労働省は今月26日に召集される通常国会に改正案を提出したいとしており、今後、政府・与党内で調整を行うことにしています。2015/1/20 NHKニュース

————————————————————

<デフレ下でも実施「二重引き下げ」へ>

デフレ下の抑制が実現した場合、物価・賃金の下落分に加え、少子高齢化の進展具合に伴って一定の割合を引き下げることになります。これには「二重の引き下げだ」といった反発が予想されます。厚生労働省の社会保障審議会年金部会は21日、公的年金制度の改革に関する報告書は「国民年金(基礎年金)には適用しない」などの配慮の必要性も明記しました。

————————————————-

<マクロ経済スライドとは・・・>

2015年から年金の本格的な抑制が始まります。年金財政の破たんを防ぐためには、必須の措置ともいえますが、年金受給者の生活はより苦しくなります。

2015年から年金の本格的な抑制が始まります。年金財政の破たんを防ぐためには、必須の措置ともいえますが、年金受給者の生活はより苦しくなります。

年金が抑制されるのは、2004年から導入されているマクロ経済スライド制が初めて適用されるから。2004年以前は、物価水準に合わせて年金額が変わる物価スライド制が採用されていました。しかし、年金財政が厳しくなっていることから、物価水準に合わせて給付していては、年金を維持できなくなりつつあります。

このため、物価だけでなく、年金加入者の人数や平均寿命など、他の要件を含めて給付額に反映させる「マクロ経済スライド制」が導入されました。この制度はマクロ経済の指標をもとに年金給付額を決定する制度ではなく、人口動態をベースに給付額を抑制する制度です。

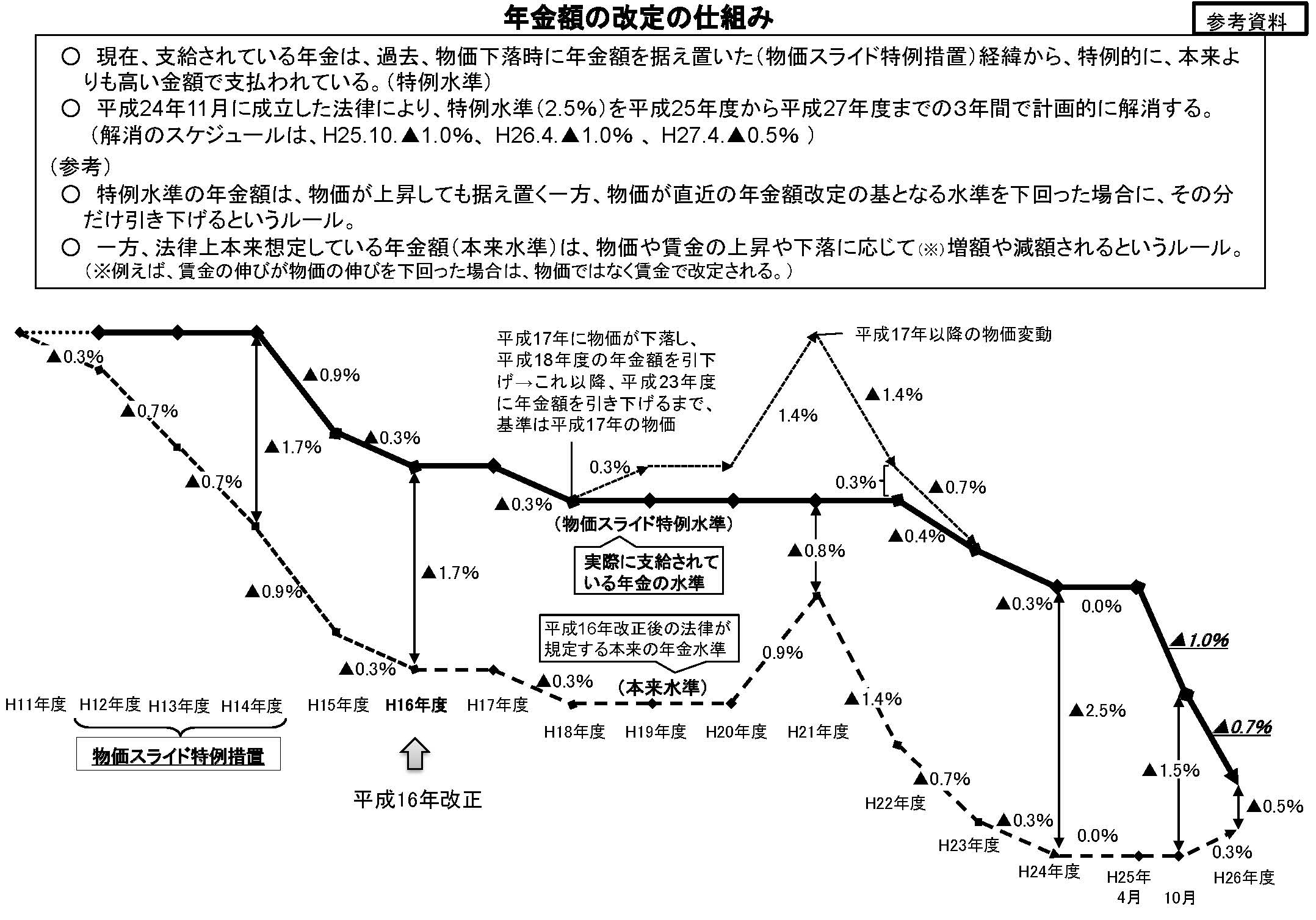

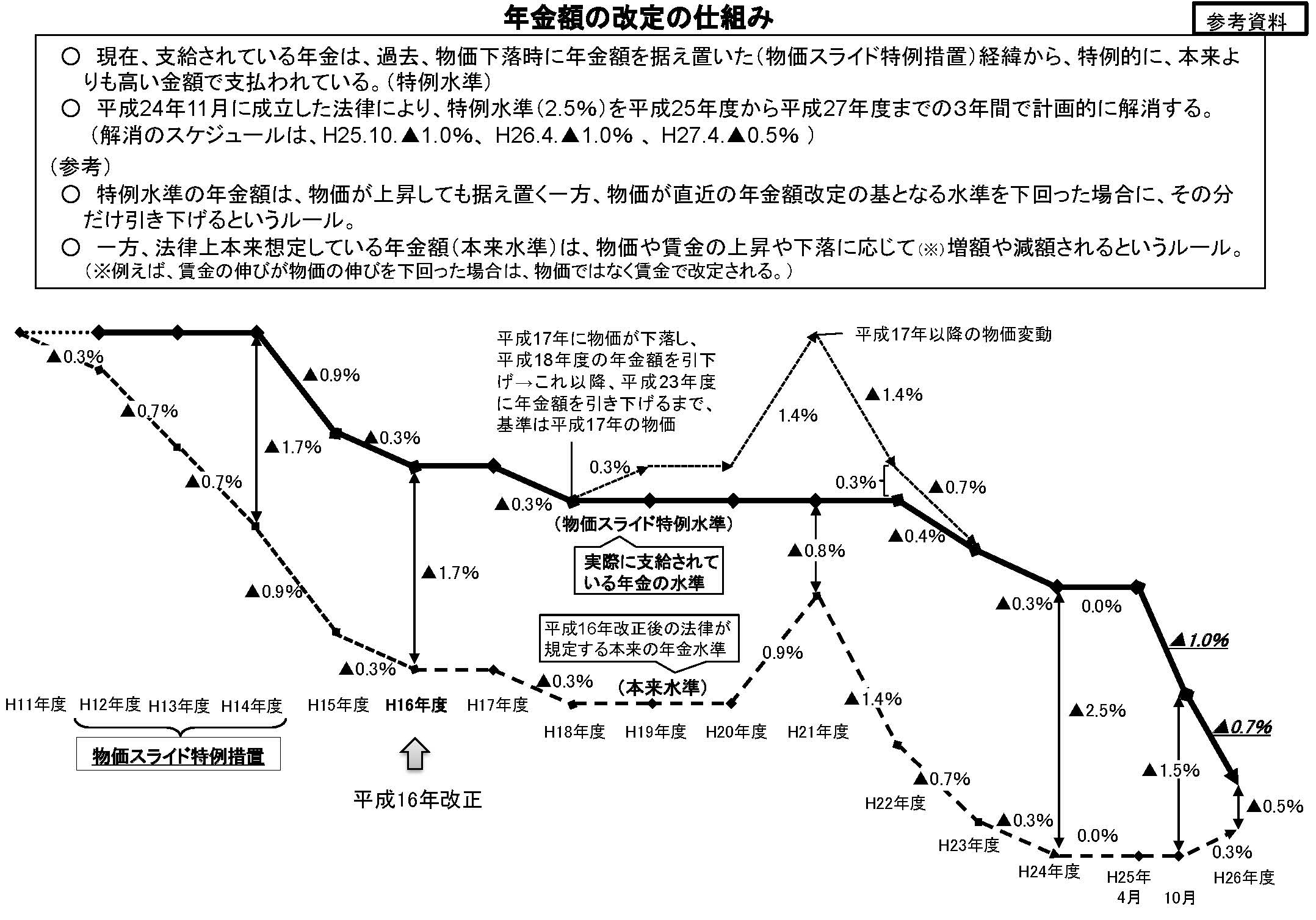

従来の制度である「物価スライド制」は、物価上昇時には給付額を増額し、物価下落時には減額するというものです。日本ではデフレが長く続いたため、本来であれば、給付額は減額されているはずですが、これは実施されませんでした(物価スライド特例措置)。

そこで、2012年の法改正において、給付水準の乖離を3年かけて解消し、2015年4月には特例措置を廃止することが決定していしました。これによって2015年4月以降、はじめてマクロ経済スライド制が適用されることになりそうです。

12月26日に発表された11月の消費者物価指数では、代表的な指標である「生鮮食品を除く総合(コア指数)」が前年同月比でプラ ス2.7%となっています。消費税の影響が大きいものの、物価は上昇していることから、マクロ経済スライド制の要件を満たす可能性が高いです。

なお、2015年には特例措置の解消に伴う最後の調整があり、0.5%の引き下げも行われます。