職場で女性に性的な発言をしたとして出勤停止の懲戒処分を受けた男性2人が、会社を相手取って処分の無効を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志(かねつきせいし)裁判長)は26日、無効を認めた2審・大阪高裁判決を破棄する判決を言い渡した。

「処分は有効」とした1審・大阪地裁の判断が確定した。体への接触に比べて軽く見られがちな「言葉のセクハラ」について、最高裁が企業の厳格な対応を支持した形だ。

1、2審判決によると、大阪市の水族館「海遊館」の運営会社で管理職だった40歳代の男性2人は、部下の女性2人に対して「結婚もせんでこんな所で何してんの。親泣くで」「もうお局(つぼね)さんやで。怖がられてるんちゃうん」などと発言。露骨に性的な表現を使った言葉(※「俺の性欲は年々増すねん」「夜の仕事とかせえへんのか」)もあったため、会社側は2012年2月、セクハラに当たるとして男性2人をそれぞれ30日間と10日間の出勤停止とし、課長代理から係長に降格させた。

原告側は、発言はセクハラに当たらず、事前に注意や警告もしないで処分したのは不当だと主張したが、1審は、「女性を侮辱したり、強い不快感を与えたりしており、処分が社会通念に反するとはいえない」として請求を棄却した。

2審は発言をセクハラと認めたものの、「女性から直接、明確な抗議がなかった上、職場で男性らに適切な指導がされていたか疑問があり、突如、懲戒処分にしたのは酷に過ぎる」などと述べ、会社側の逆転敗訴を言い渡していた。

※2015/2/26 読売新聞

————————————————————————————–

<職場におけるセクハラ>

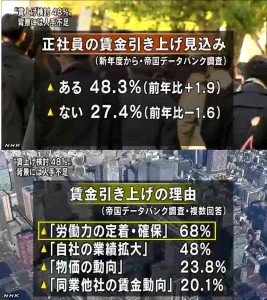

(大阪弁でよりセクハラ感がでているものの・・・)最近のテレビドラマや舞台などでも、これに近い表現は見かけています。

が、現実の世界では、懲戒処分も受忍すべきと判断されました。