掲載日2019/6/15

年金・助成金情報を提供しておりますドリナビ社労士事務所です。

さて今回は、障害年金請求に最も重要と思われる「初診日の証明(=受診状況等証明書)」について、ご紹介したいと思います。

まずは障害年金請求について、今一度おさらいをしてみましょう。

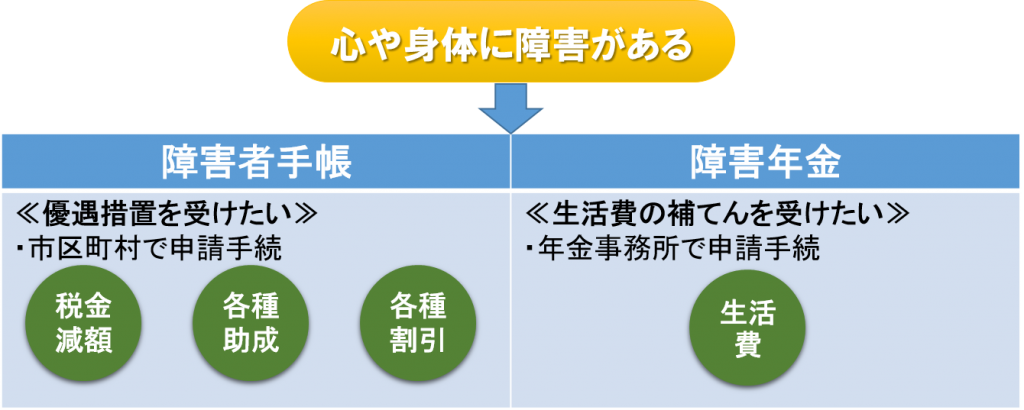

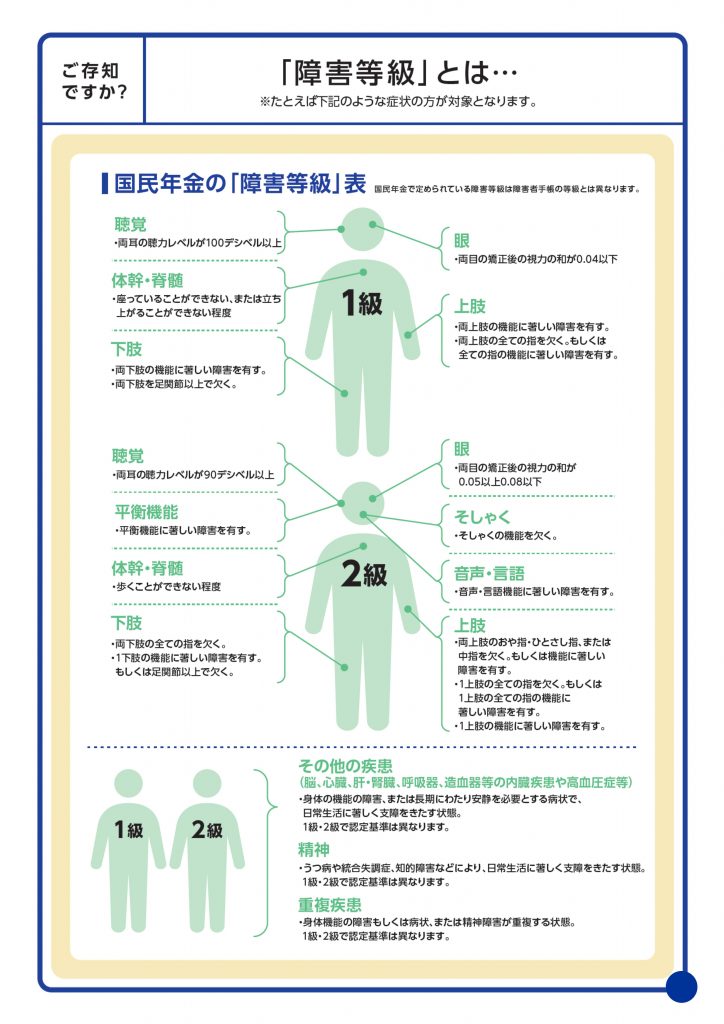

障害年金とは、20歳以降に心や身体に障害を抱えている方への生活保障のため、障害の状態に応じて1級~3級の年金を支給する制度です。さてここで想像してみてください。。。障害年金を支給するかどうかを判断するために、年金機構は何の情報を求めていると思いますか? 実は私も年金事務所窓口で働いていたので、ブログをご覧の方には、そっとお伝えしますね。それは・・・・・

① 民間の自動車保険や火災保険と同様、これも”保険制度”であるので、そもそも保険料をきちんと納付していたのかな?

(初診日時点の納付要件の確認)。

② 障害厚生年金と障害基礎年金と2種類あるけれども、どちらで支給しないといけないのかな?

(初診日の加入制度で決まる)。

③ 現在の障害の状態はどの位なのかな?

(診断書で1~3級のどれか決める)。

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]「私、障害を抱えて大変なんです!」と、ついつい③を主張しがちなんですが、障害年金請求は、①と②のチェックがとても重要なんです。[/word_balloon]

そして、上記①②③を確認するために、年金機構は「3つの書類を揃えなさい」としています。この3つの書類をきちんと添付することが、障害年金請求のキモとなるのです。

③の確認・・・・・・・「診断書」「病歴就労状況等申立書」

初診日を確定しないと、上記①と②が判断できません。

そのため、初診日を証明する「受診状況等証明書」は、とても重要な書類になるのです。

ところで医師に記入してもらう「受診状況等証明書」。。。これには気を付ける点がいくつもあります!

代表的なポイント2点を掲げておきますね。

初診日ってどの日?

⇒「初めて治療目的で医師や歯科医師に受診した日」

※例えば交通事故で病院に運ばれたときはその日です。でもこんな分かりやすいケースは少なく、実務では「いったいいつが初診日なの?」と迷うケースのほうが多いです。

<例>

★体調不良で病院Aへ行ったが誤診や不明。その後も調子が悪く、別の病院Bへ行って「統合失調症」や「癌」など病名が判明した場合、判明した病院でなく最初の病院Aが初診日となります。

★肩こりや腰痛で骨つぎへ行った。その後も調子が悪く、別の病院へ行って病名が判明した場合、「骨つぎ・整骨院・鍼灸院」では医師や歯科医師の受診ではないため初診日と認められず、別の病院Bが初診日。

★初診日の証明は原則「受診状況等証明書」の用紙ですが、初診日の病院から今も変わっていない場合は、現在の病院の診断書(年金用)に初診日記入欄がありますので、そこに日付を記入すれば大丈夫です。

[word_balloon id=”5″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]診断が確定した病院でなく、「なんとなくオカシイなと思って最初に行った病院が初診日なのね」[/word_balloon]

初診日が古すぎた場合は?

⇒カルテの保管期限の5年以上を経過していても、倉庫などに眠っていないか病院でカルテを探してもらう。どうしても見あたらないときは、次に罹った病院で医師に「受診状況等証明書」を書いてもらいます。※次の病院で受診状況等証明書を書いてもらったからといって、最初の病院の初診日証明を免れたわけではありません。自己申告による証明(「受診状況等証明書が添付できない申立書」&参考資料」)の添付で初診日を証明することが必要なのです。

※だんだん悪化して障害等級に該当するような病気の場合は、障害年金を将来もらうときのために、今のうちから受診状況等証明書を作成しておき、保管しておくのも一つの手です。

[word_balloon id=”4″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]糖尿病の方は、長い年月をかけて人工透析(2級相当)を受ける可能性があるので、あらかじめ将来のために受診状況等証明書を取得しておくのもいいかもしれませんね。[/word_balloon]

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”bump” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]障害年金請求の第一関門は、「受診状況等証明書」の取得です!

取得が済み、内容を確認してから、次のステップである「診断書」や「病歴就労状況等申立書」の作成に取りかかりましょう。[/word_balloon]

[quads id=2]