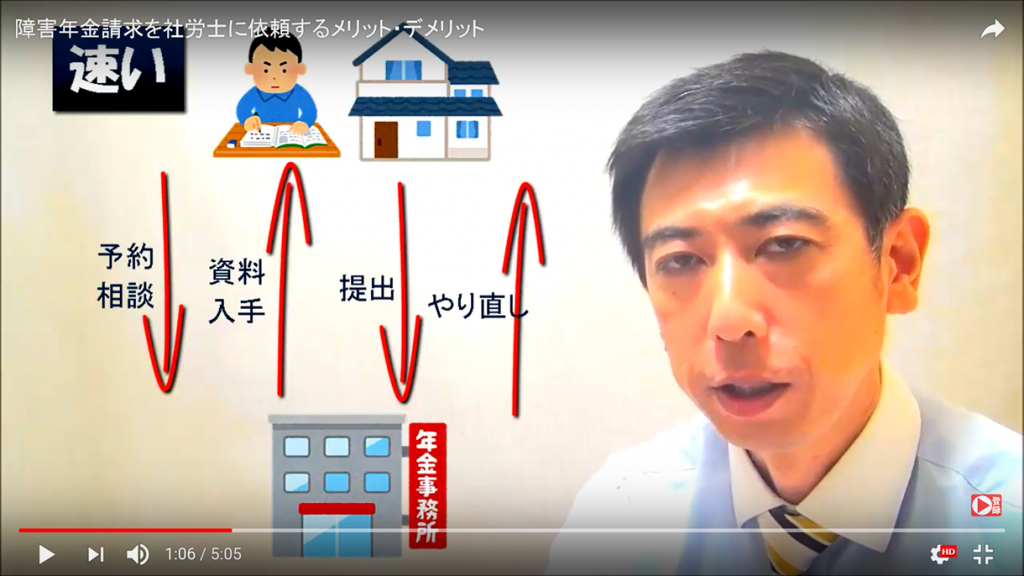

★上記自作YouTube動画もぜひご覧ください!

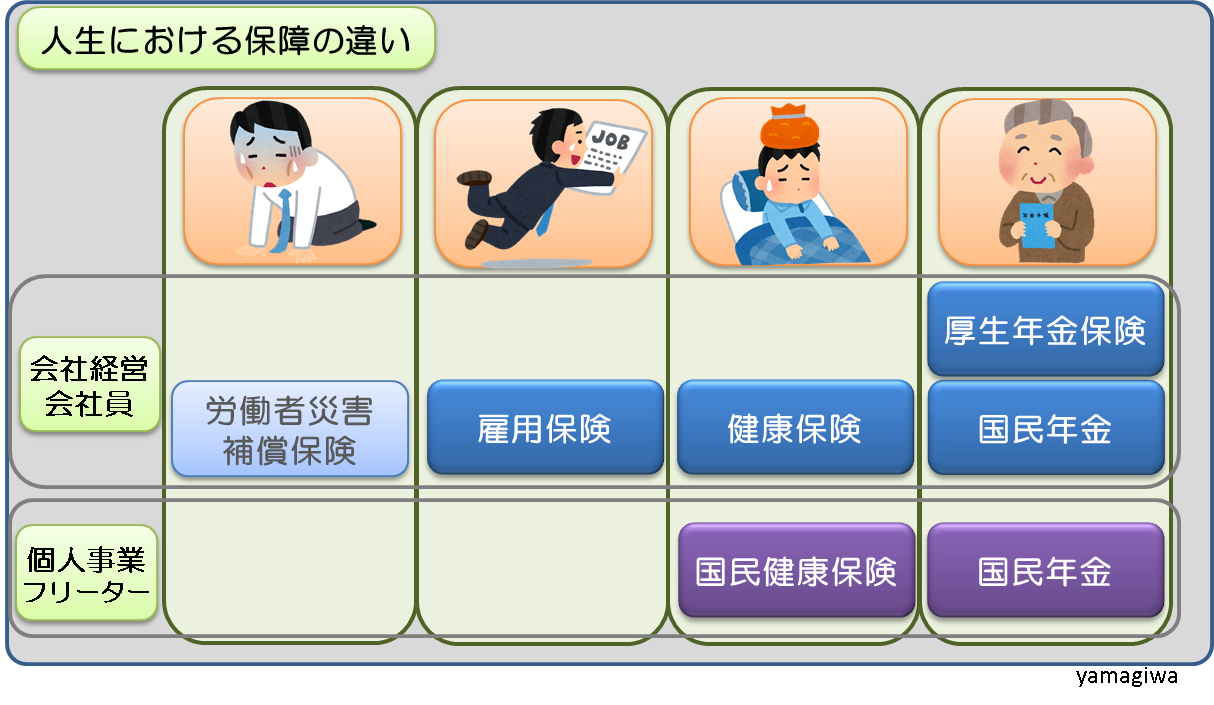

今回は、社会保険労務士に障害年金請求を依頼する「メリット・デメリット」について、お話しして参りたいと思います。

結構、このあたりのところで迷われている方が、多いのではないでしょうか?

あくまで私個人の見解ではありますが、依頼する「メリット・デメリット」お伝えしていきたいと思います。

(※すべての社労士には当てはまりません。個人的見解です)

ごく普通に、一般の方が手続きをされますと、

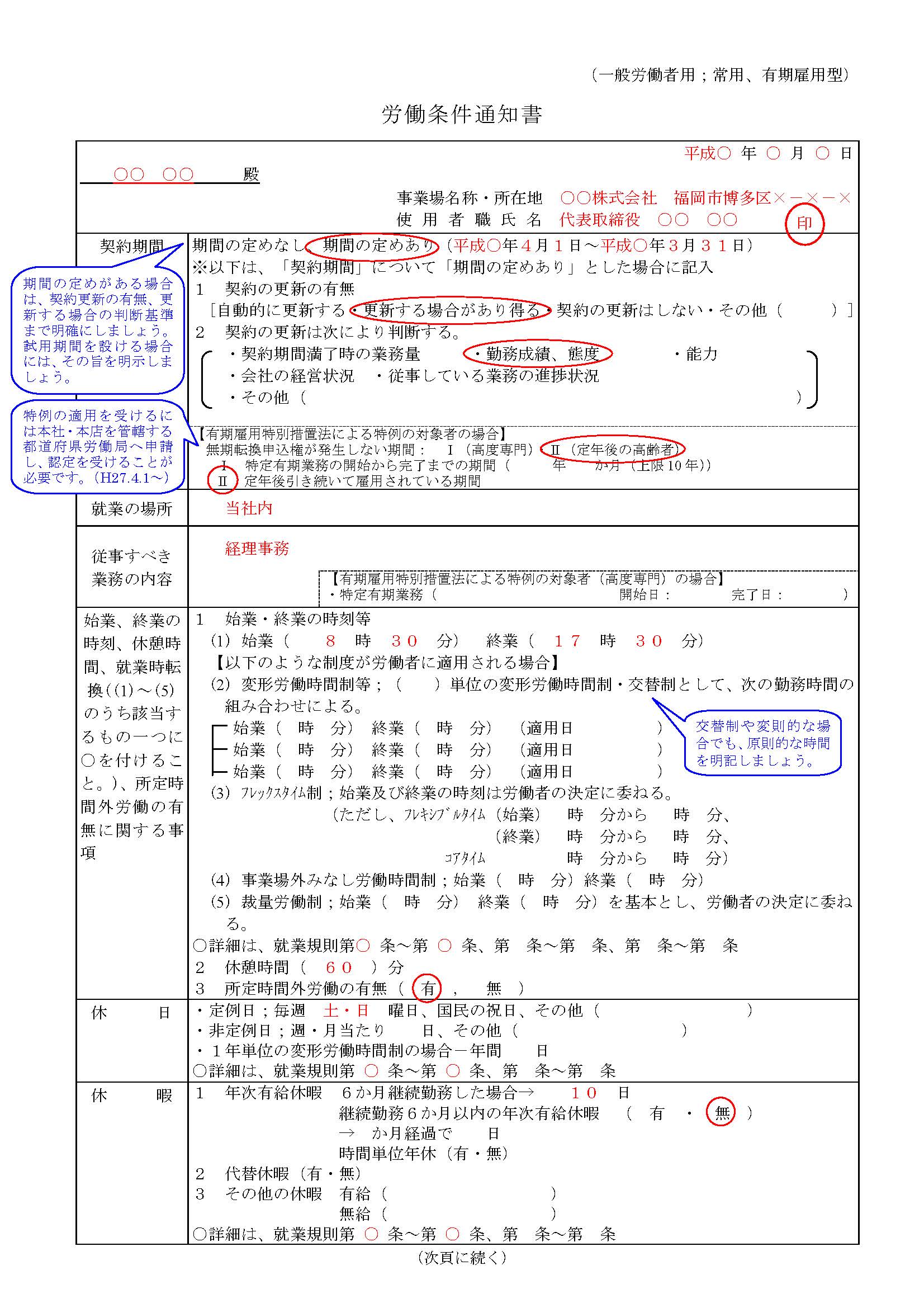

①自分(あるいは家族)で障害年金手続をするため、まず多少なりとも事前に年金の勉強をされるかと思います。

②そして、いよいよ予約等して年金事務所に出かけ、

③制度の説明および用紙など受理し、

④病院から資料の取り寄せや、病歴・就労状況等申立書の記入をし、

⑤予約を入れて年金事務所に出かけて申請するも・・・

⑥慣れていないので、不備がありいったん持ち帰る・・・

こんなような経緯をたどるケースが多いです。

このような迷いも、障害年金をよく扱っている社労士さんであれば、大幅にショートカットします。

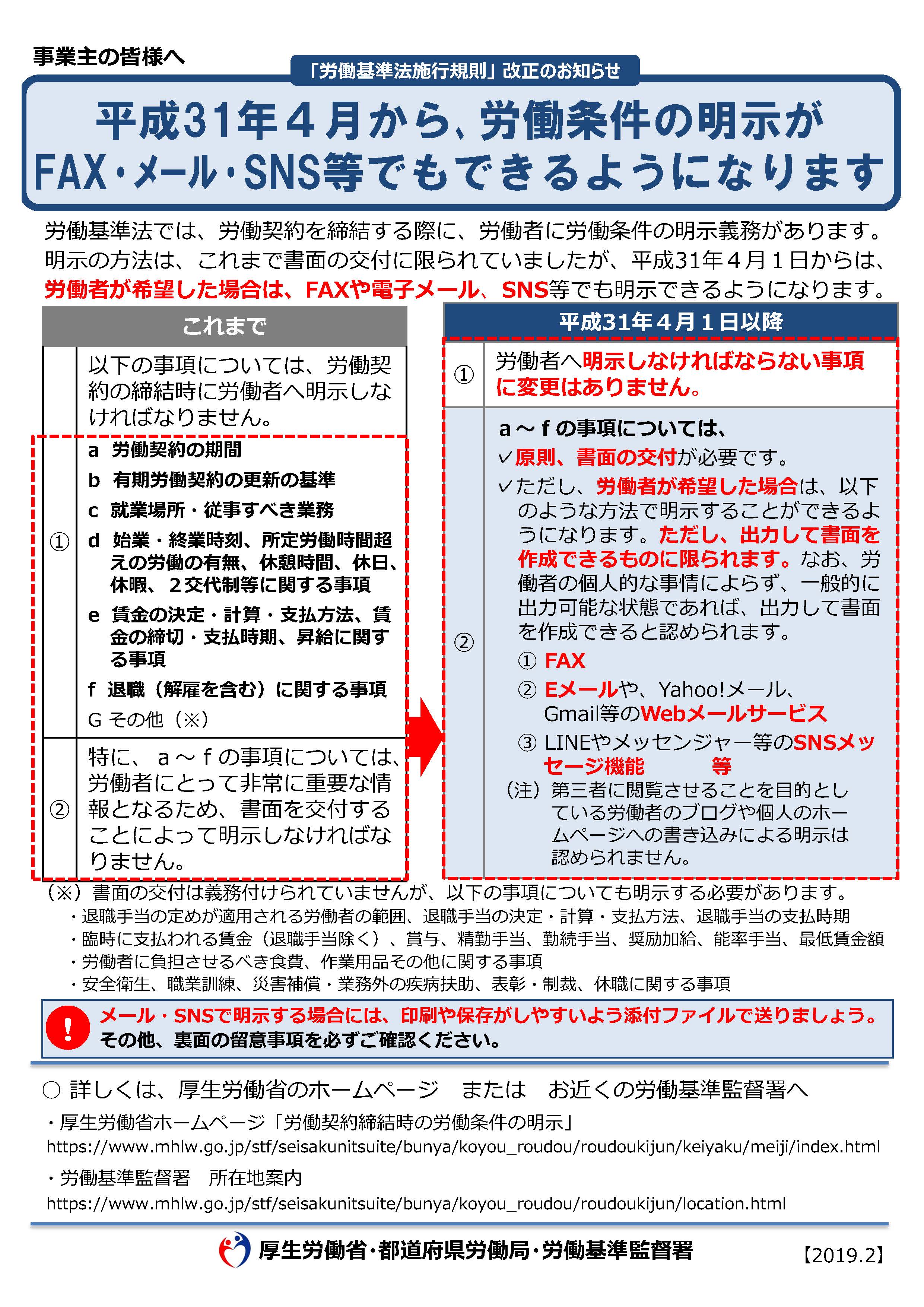

速く手続きを始めることがなぜ大事かと申しますと、

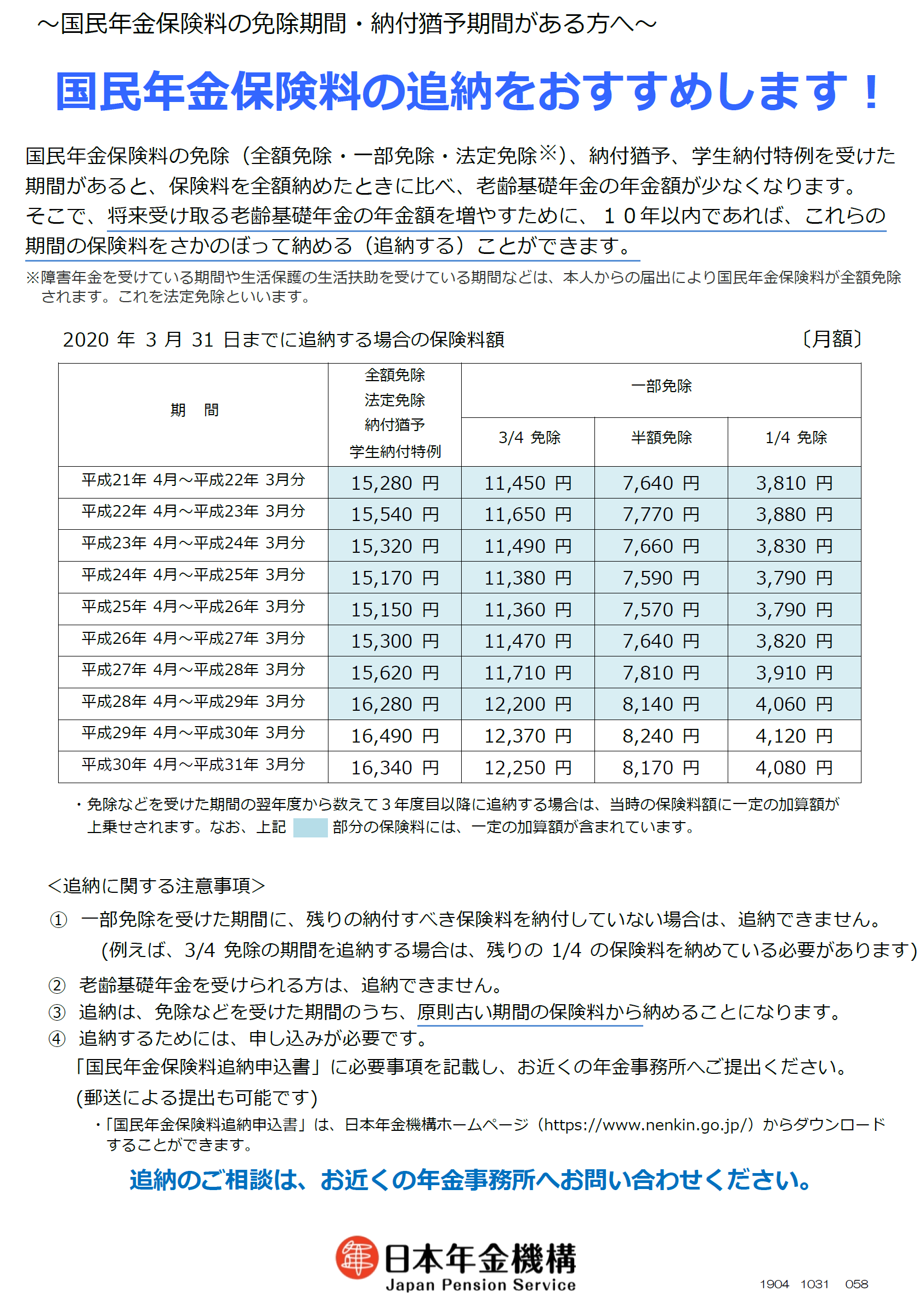

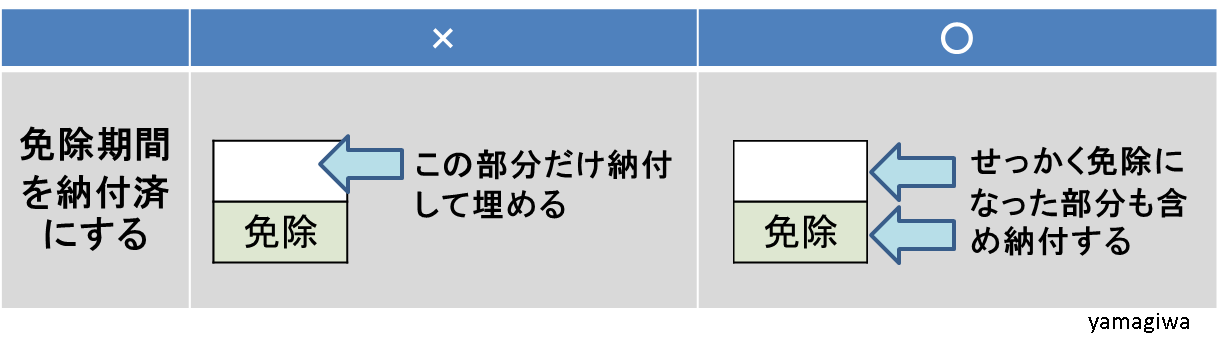

このように、受取額に変化が起こってくるため、「早く」したほうがイイのです。

これらについての一部について、社労士が代行したりしますので、その部分で楽になります。

さらに、(特に「精神」や「重度の障害」の方は)

ということもあります。

社労士に依頼すれば、支給された後の「更新手続き」や「書類の見方」「就労支援」

さらには、「生活設計」などのアドバイスも受けられる可能性があります。

それに対して、デメリットは?といえば、報酬(費用)がかかることでしょう。

社会保険労務士さんにもよりますが、

といった感じの社労士事務所が多いようです。

本来、全額自分が全額受け取る年金額を、報酬に充てるというのは、なんとも言えないもどかしさがあるのですが・・・・・

もし手続が長引きそうだとか、

複雑な案件になりそうだ

というときは、むしろ報酬を支払ってでも、社労士に委託したほうが、むしろ得(トク)するケースがあります。

といいますのも、障害年金を請求される方は、制度の難しさや自身のご病気のこともあり、なかなか手続きを前に進めることが出来ず、

数か月(時には数年)迷ってしまっているケースが散見されるからです。

こうなってきますと、先程の「事後重症請求」や、「5年以上経過した認定日請求」などは、むしろ早く社労士に委託したほうが、受取額が多いということにもなるのです。

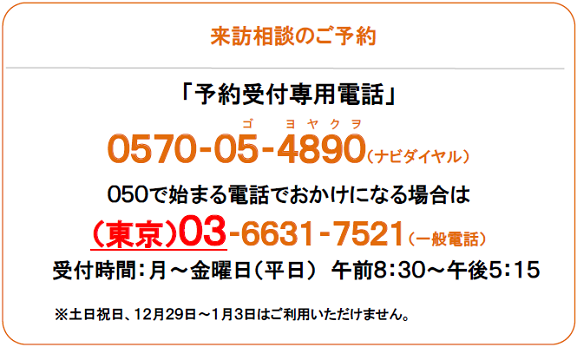

社労士に相談といっても、最初の数十秒~数分のお声掛けで、あとは世間話をしていくなかで、色々お尋ねしていくかと思いますので、お気軽にご相談していただければと思います。

障害年金の受給モレが多い中、最初のきっかけに社労士を活用いただければと思います。

[quads id=2]