死亡数から出生数を差し引いた自然減は、過去最大の31万5000人で、人口減が加速しています。

戦後、いちばん出生数が多かったときは、何人だったでしょうか?

戦後、いちばん出生数が多かったときは、何人だったでしょうか?

昭和24年(1949年)の約269万人(2,696,638人)です。

昭和24年(1949年)の約269万人(2,696,638人)です。

現在よりも3倍近く、生まれていたんですね。

パワーポイントと動画編集ソフトを使って、自作で事業所動画を作ってみました。

制作時間は2時間位です。

厚生労働省は、実際とは異なる虚偽の賃金や待遇を示して求人をした企業に対する罰則を強化する方針を決めた。好条件に見せかけて求人する手口への規制も強める。13日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の職業安定分科会でこうした方針が了承された。職業安定法の改正案を来年の通常国会に提出する方針だ。

厚生労働省は、実際とは異なる虚偽の賃金や待遇を示して求人をした企業に対する罰則を強化する方針を決めた。好条件に見せかけて求人する手口への規制も強める。13日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の職業安定分科会でこうした方針が了承された。職業安定法の改正案を来年の通常国会に提出する方針だ。

現行の職業安定法では、チラシやネットの広告で虚偽の求人をした企業や担当者に対しては、懲役6カ月以下または罰金30万円以下の罰則がある。しかし、公共職業安定所(ハローワーク)や民間の職業紹介会社を通じた求人では、虚偽の条件の仕事をあっせんした紹介会社への罰則はあるが、求人を出した企業に対する罰則はない。これを改め、求人を出した企業も罰則の対象とする。

また、求人で提示する給与について、残業代を除いた明確な金額を示すよう企業に義務付ける。一定の残業が前提の「固定残業代」と基本給を合わせた額を「給与」とだけ示し、残業をしなくても高い給料がもらえるように見せかける手口が後を絶たないためだ。

違法な長時間労働を繰り返したり、セクハラを放置したりして社名が公表された企業の求人申し込みをハローワークが拒否できる仕組みも強化する。新卒の求人では現在も拒否できるが、すべての求人に広げる。

※2016/12/13 朝日デジタル

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

近年、人手不足のため、虚偽や給与を高く見せる求人も多いようです。

でもこのご時世、不信感が募れば、すぐ退職することになりますので、きちんと求人したほうが得策です。

なお、固定残業制そのものは違法ではないですが、より明確化が義務付けられます。

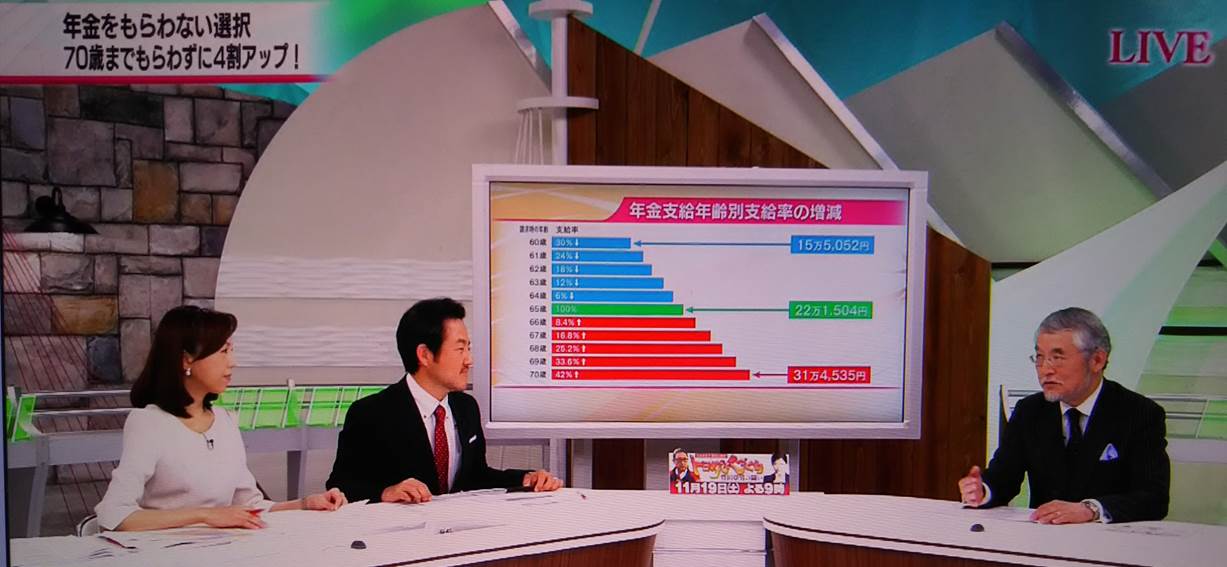

先日テレビで、年金を65歳からもらわず、繰下げて請求すると、「お得」になる特集が報道されていました。

確かに70歳まで繰下げをしますと、42%増額されます。

| 繰上げ請求:本来65歳からもらえる年金を60歳や64歳など、早めにもらうこと

繰下げ請求:本来65歳からもらえる年金を66歳や70歳など、遅くもらうこと |

TV報道の通り、平均寿命も延びてきたことで、繰下げ請求して年金額を増額させてもらうメリットはあるにはあるのですが・・・これがまた、

曲者(くせもの)

なんですよね。

| <①加給年金や振替加算が止まる>

年上の旦那に、妻の扶養手当にあたる加給年金(約39万円)が付いている方。 |

| <②増額は、厚生年金の停止分を除いた部分のみ>

65歳を過ぎても、厚生年金に加入し、かつ、「厚生年金1か月分」+「給与1か月」=47万円を超えると、超えた分の半分がカットされます。 |

| <③取り返すのは、ひと苦労>

繰下げしている期間は、銀行に預けて利息が付くような感じではなく、年金を |

TV報道では、積極的にオススメされていましたが、現行の支給調整(支給停止)の仕組みを分析してみますと、社労士としての肌感覚ですが、メリットを得られる方は、さほど多くないように思います。

年金を受け取れない人を減らすため、年金の受給に必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が16日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。

これにより、約64万人が新たに支給対象となる。

基礎年金の受給額は、保険料の納付期間が25年間で月額約4万円。10年間では同約1万6000円となる。新たな対象者には来年10月に同9月分を支給し、それ以降は偶数月に2カ月分を一括支給する。厚生労働省は納付期間の短縮に伴う事業費として年間650億円を見込んでいる。

受給資格期間の短縮は消費税率の10%への引き上げ時に実施する予定だったが、無年金者を減らすため、安倍晋三首相が先行して導入する方針を表明していた。ただ、改正法が施行されても受給条件を満たさない無年金者は約26万人残るという。

※2016/11/16 時事通信

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

今日のブログは、これしかない!という位のネタですね。

ちなみに、このHPのアドレスは、「年金アドバイス ドットコム」です。

年金相談にはちょっと思い入れがあります(^^)

さて、年金業務に携わっていない方にとっては、

「そうか・・・10年でもらえるようになるんだ」

位の感覚かもしれませんが、長年、年金に関わった者からしますと、実に感慨深いものがあります。

年金制度の大転換です。

これまで、25年の受給資格達成のために、「期間短縮特例」や「国民年金保険料の多段階免除制度」「カラ期間制度」など、数多くの特例制度を作って、年金制度を複雑にしてきました。

ものすごく、労力をかけたけれども、結局10年になりました。

今度は、25年未満の年金では「少ない」「生活できない」といった不満が出てくるでしょう。

次の年金制度の大転換は、東京オリンピックでお祭り騒ぎのあたりに、さらっと年金受給開始年齢を今の65歳から67歳へ変えてくるのではないでしょうか。

ところで、年金制度はパソコンに似ている部分があります。

今の年金制度は、改正を多くしすぎて非常に難しく、すぐに回答するのが難しいです。

まるで

「1回もデフラグやらゴミ箱の掃除をしていないパソコン」状態です。

どんどん、処理能力が落ちて行っています。

他の分野の法改正と違い、年金の場合は記録が積み重なる関係上、改正前の状態も知っていないといけないからです。

そろそろ年金制度も『再インストール』したほうがいいような気がしています。

そんな複雑な年金制度であるがゆえ、頼りにされたときには、嬉しくなりますね。

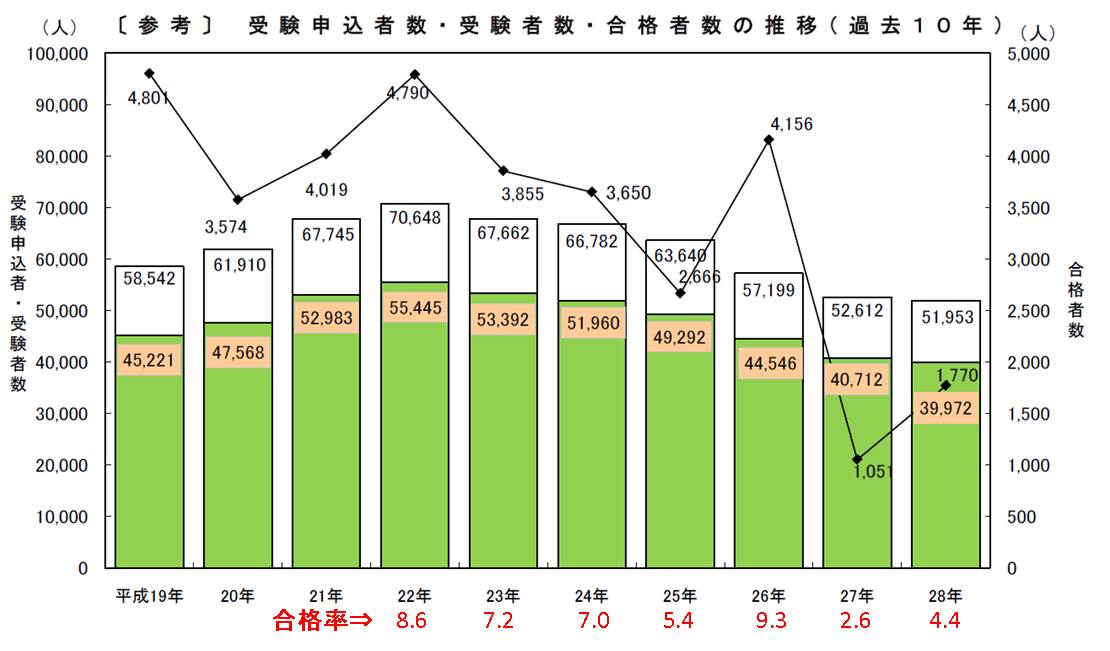

先日、2016年社会保険労務士試験の合格発表が行われました。

今年は、昨年の『史上最低合格率2.6%』からの揺り戻しで、6%位になるのかな?と思っておりました。

ところが・・・

『史上2番目に低い合格率』

となりました。

平成25年の合格率5.4%のときも、当時はかなりのショックでしたが、それをも下回る合格率です。

この5.4%をも下回ったメッセージを読み解く必要があると思います。

つまり・・・

もう、一昔前の8%前後の合格率から決別し、社労士試験は「もう一段難易度が上がった試験」とみるべきでしょう。

実際問題、社労士で取り扱います労働社会保険制度は、理論も実務も覚えることが膨大です。

社労士試験に合格すれば、箔がついたり自信をもてるようにはなりますが、とても実務には対応できません。「36協定」「離職票」「老齢年金請求書」のどれも、作成や案内をすることは難しいです。

これから、社会保険労務士試験を受験される方は、合格後も「たくさん勉強をしないといけない」と覚悟が必要です。

でも・・・

ヒトと向き合う、社会保険労務士の扱う内容は、とても奥深く、また勉強しがいのある分野ですよ。