2015/12/19掲載(社労士)

2015/12/20掲載(弁護士)

※2015/12/19 産経ニュース

染料や顔料の原料を製造する工場で従業員や元従業員計5人が相次いでぼうこうがんを発症した問題で、5人がいずれも中堅化学メーカーの福井県内の工場で勤務していたことが19日、関係者への取材で分かった。4、5年前には取り扱っていた化学物質について会社から「発がん性がある」とする文書が従業員に配られていた。少なくともその時点で会社側は危険性を把握していたとみられる。

発覚のきっかけは今年9月、同工場で約20年間勤務する50代の男性従業員が、労働組合「化学一般関西地方本部」(大阪市)に「同僚にぼうこうがんが多発している」と相談したことだった。男性も11月にぼうこうがんを発症したという。

化学一般関西地方本部によると、工場では染料などの原料となる「芳香族アミン」に分類される「オルト-トルイジン」など複数の化学物質を粉状の製品に加工していた。防毒マスクを着用したり、集塵(しゅうじん)機を設置したりといった措置はとっていたが、工場内には粉塵が舞い、床は粉で白くなっていたという。4、5年前には会社から「芳香族アミンは発がん性がある」とする文書が従業員に配布されたという。

化学一般の担当者は「芳香族アミンに発がん性があることは海外では広く知られている。芳香族アミンは種類が多く、問題はオルト-トルイジンだけではない」と懸念を示した。

————————————————

<例の事件と同じ「臭い」が・・・>

今回の報道で真っ先に思い出されるのが、以前大きな社会問題に発展した 校正印刷会社の元従業員が胆管がんで死亡した事例です。

このときの原因物質は、印刷機に付いたインキを頻繁に洗うための洗浄剤です。

洗浄剤は動物実験で肝臓にがんを発生させることが分かっており、化学物質「1、2ジクロロプロパン」「ジクロロメタン」などを含む有機溶剤を指します。

<作業着やマスクだけでは防げないことも>

防護服メーカーのデュポンによりますと、カッパを着ているのに、雨が中に染み込んでくるのと同じ現象で、防護服を着ていても、縫い目やファスナーといった作業服素材の小さな隙間から液体の化学物質が非分子レベルで通過してしまうとのことです。

衣服の内側に染み出した化学物質が皮膚に触れることで、火傷や呼吸器障害など、さまざまな健康被害を引き起こす危険があるとしています。

さらに、化学物質が分子レベルの状態で通過してしまう「透過」という現象もあるそうです。

目で確認することができないため、作業者が気づかないうちに化学物質にばく露してしまい、通過した化学物質は、皮膚に接触し、皮膚から体内の細胞へと吸収(経皮吸収)され、浸透同様、さまざまな健康被害を引き起こすことになります。

<他人事ではない>

私自身も、塗装工程など、有機溶剤を使用する工場で勤務していた時期もあり、こういった報道には、他人事ではないと感じています。

※2015/12/18 産経ニュース

日本生産性本部の茂木友三郎会長(キッコーマン名誉会長)は12月18日、東京都内で会見し、2014年度の物価変動の影響を除いた実質の労働生産性が、前年度比1・6%減となったと発表した。減少は09年度以来5年ぶり。物価変動を加味した名目労働生産性は0・9%増の770万円で3年連続の上昇となったが、昨年4月の消費税率引き上げによる物価上昇に対して、生産性改善が進んでいない状況が明らかになった。

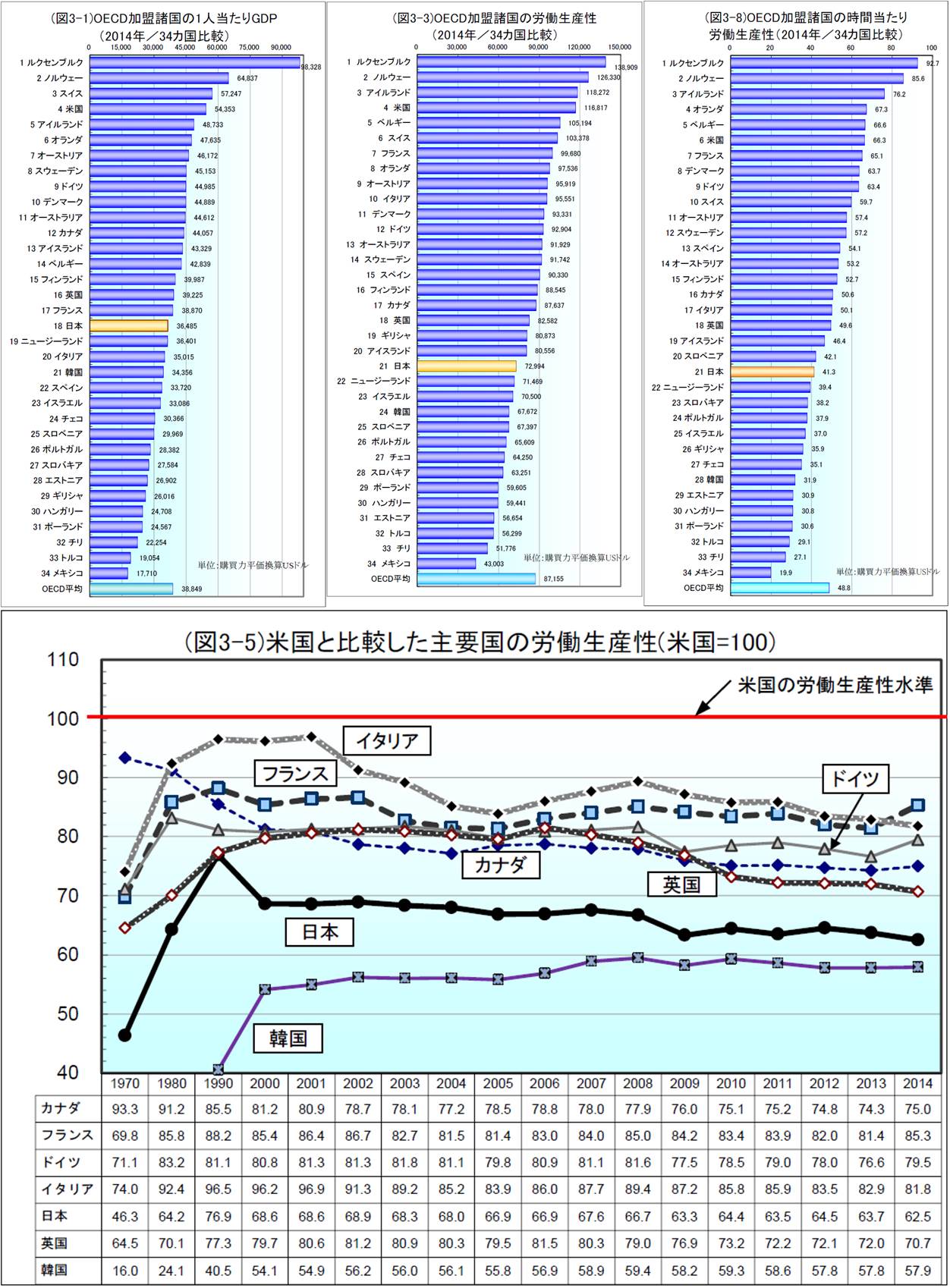

また、経済協力開発機構(OECD)加盟国で比較すると、34カ国中21位。この順位は05年から続き、主要先進7カ国としては最も低い状況だ。茂木会長は、「日本は勤勉な国で、生産性が高いはずと考えられるが、残念な結果だ」と評価した。

さらに、産業別で見ると製造業では米国に対し、7割、非製造業では5割の水準にとどまっている。なかでも飲食・宿泊が26・8%、卸売・小売が42・9%となるなど、サービス産業が依然低水準だ。

茂木会長は「労働人口が減少する日本が国内総生産(GDP)600兆円を達成させるためにも、生産性の向上が必要で、特にサービス産業の改善が求められる」と語った。

——————————————————

※公益財団法人 日本生産性本部

国民1人当たりGDPで表される「経済的豊かさ」をもたらす上で、重要な役割を果たすのが労働生産性の向上である。

日本のように高齢化が進んで就業率が低下しても、労働生産性がそれ以上に上昇すれば、国民1人当たりGDPは上昇する。経済成長を持続させる上でも、生産性向上は重要な役割を果たす。2014年の日本の労働生産性は、72,994ドル(768万円)であった。これは、OECD加盟34カ国の中でみると21位にあたる(図3-3参照)。

労働生産性が最も高かったのは、ルクセンブルク(138,909ドル/1,462万円)であった。ルクセンブルクは主力産業である鉄鋼業のほか、ヨーロッパでも有数の金融センターがあることで知られ、GDPの半分近くが産業特性的に生産性が高くなりやすい金融業や不動産業、鉄鋼業などによって生み出されている。また、法人税率などを低く抑えることで、数多くのグローバル企業の誘致にも成功している。こうした労働生産性の高い分野に就業者の3割近くが集中していることから、国レベルでも極めて高い水準の労働生産性を実現している。

日本の労働生産性はこのところ米国の6割強の水準で推移しているが、これは1980年とほぼ同じ水準にあたり、日米の格差ということでみると1990年代から続く拡大傾向が縮小に転じるにはいたっていない。1990年に米国の3/4近い水準だった日本の生産性は、2000年代になって7割前後に低下し、その後も緩やかに差が拡大して2/3を下回る状況がこのところ続いている(図3-5参照)。

日 本が米国をはじめとする主要国との生産性格差を縮めるには、働き方や経営の効率化といった取組みだけでなく、1990年代から20年近く大きく変化していない名目GDPを拡大させていくことが求められるだろう。

米国の2/3程度の生産性水準でOECD加盟国中20位前後が続く近年の状況を打開し、効率的で競争力のある経済を構築するためにも、サービス産業の生産性の底上げや国内に投資を呼び込むなど生産性向上に向けた取組みを加速させていくことが重要である。

——————————————————

海外は、もっともっと効率よく稼いでいる!