本年の社労士試験の厳しい結果発表が終わり、来年受験しようか迷っている方もいらっしゃるかと思います。

そこで、来年受験すべきかどうか、独断と偏見で分析をしてみました。

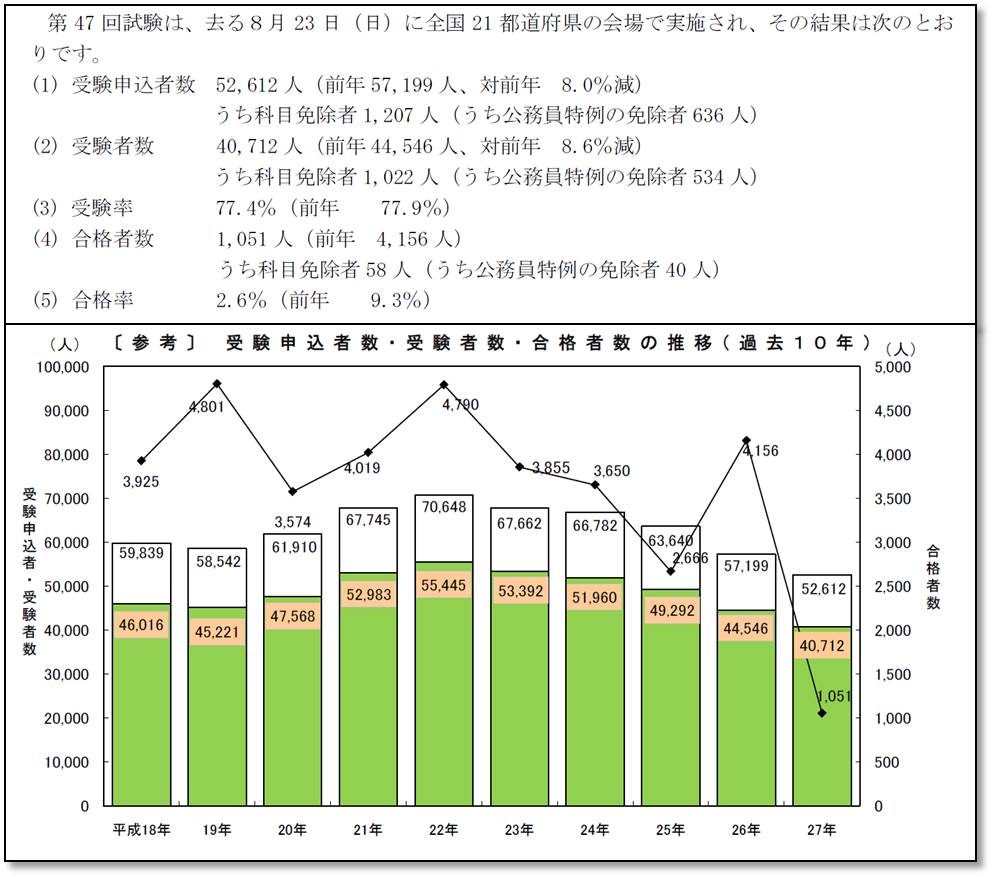

<合格率・合格者の観点から>

今年は大変厳しい結果であった社労士試験。

しかしこの試験は、定期的に、受験生の「在庫セール」をします。

過去の例から推察しますと、来年は今年よりも「合格率」「合格者」とも増やしてくることが考えられます。

そういう点では、「受験をしたほうがいい」ということになります。

ただし、長期的には合格者数を絞ってきていますので、合格者の大幅増加は期待できません。

また来年は、再受験組が多くいらっしゃるでしょうから、数字以上に厳しい戦いになると思います。

そういうわけで、あと1年それなりに頑張り続けられる方でしたら、再受験の価値はあると思います。

<今年の成績の観点から>

今年(2015年)、択一で40点以上取られた方は、もう手の届くところまで来ていますので、あともうひと踏ん張りで合格まで近づけます。

・・・と言うと、安心してしまいがちですので、1つ。。。

この試験は、1科目でも苦手科目を作ると落ちてしまう厳しい試験です。

来年また1科目で、悔しい思いをすることになりかねません。

再受験組は、徹底的に苦手科目をつぶして、安定的にどの科目も点数をたたき出せるように準備しておく必要があります。

ちなみに私も1点足りず再再受験しました。社労士試験ではよくある話です。

なお今年択一で、40点を切られて方は、もう一度初めからやり直すくらいの気持ちで臨まないと、かなり厳しいかと思います。

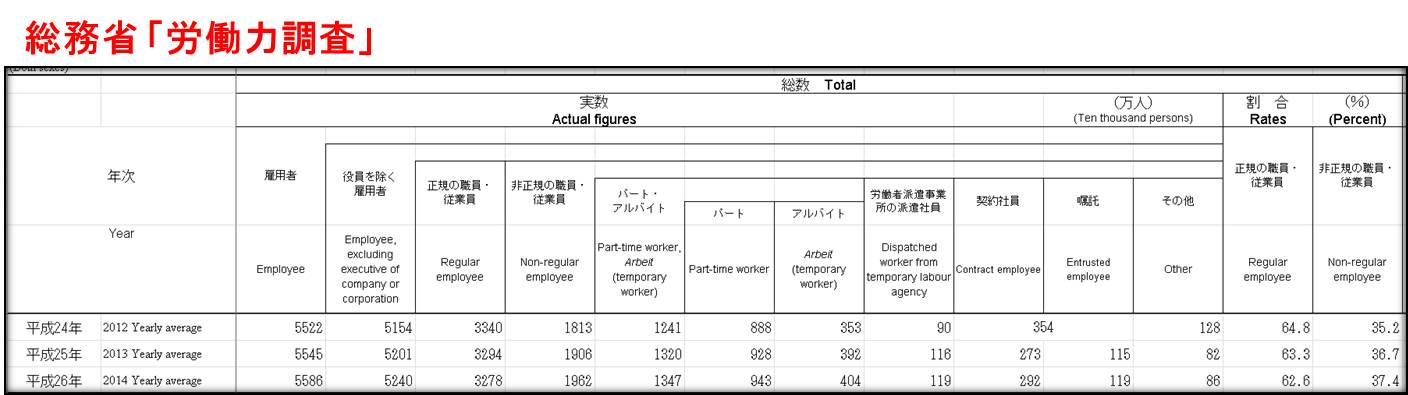

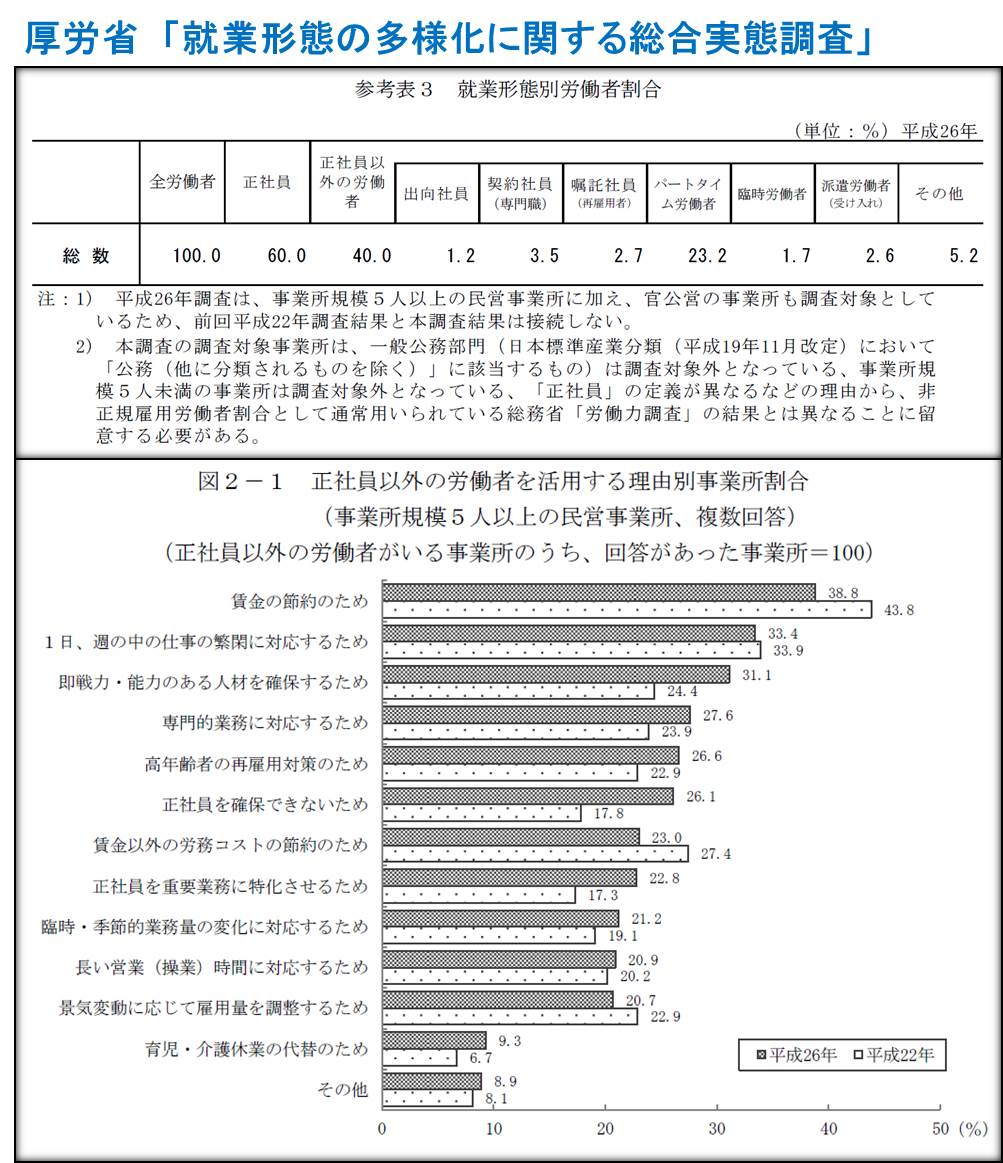

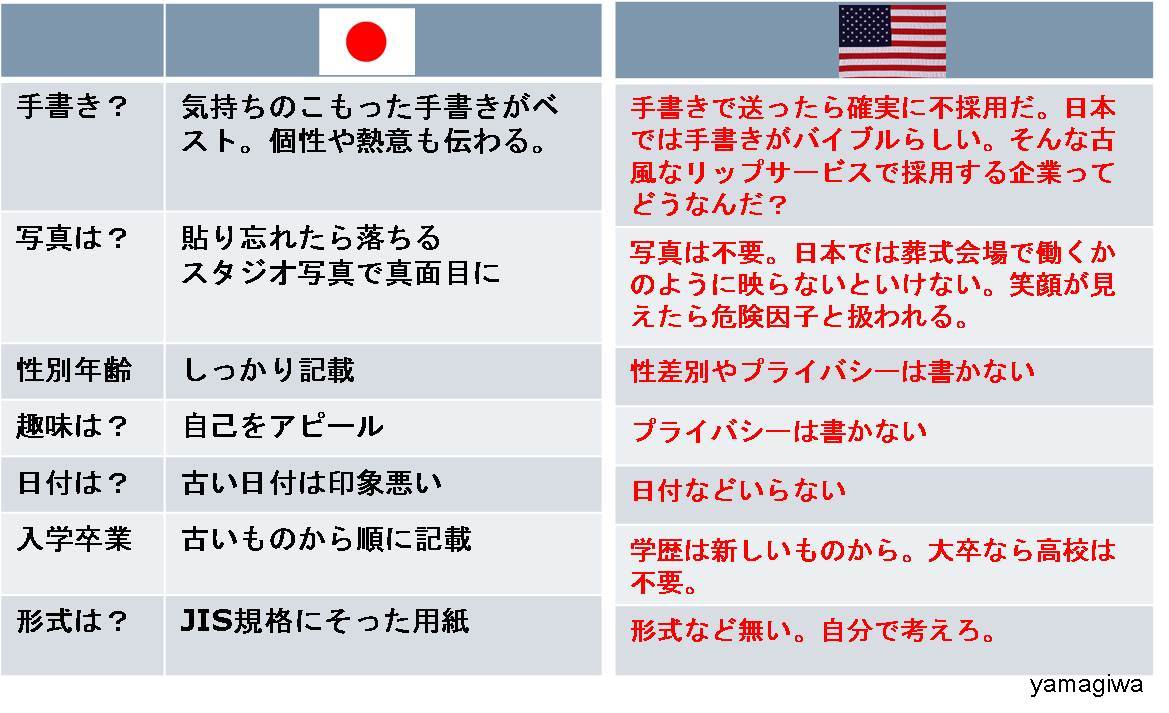

<資格の価値という観点から>

この試験を再受験する価値が、どこまであるかという観点から。

もし妻子がいらっしゃって、脱サラして独立開業・・・とお考えの方でしたら、オススメはできません(特に40点未満だった方)。

それは

妻子に貴重な思い出を残す機会を無くしてまで合格をしても、その後も勉強を続けたり営業活動をしたりで、やっぱり妻子に貴重な思い出を残す機会を喪失してしまう可能性が大きいからです。

今の社労士試験は、学者を目指すような試験で、残念ながら実務的なところはほとんど学びません。

この実務能力の習得が、かなりの時間を要します。

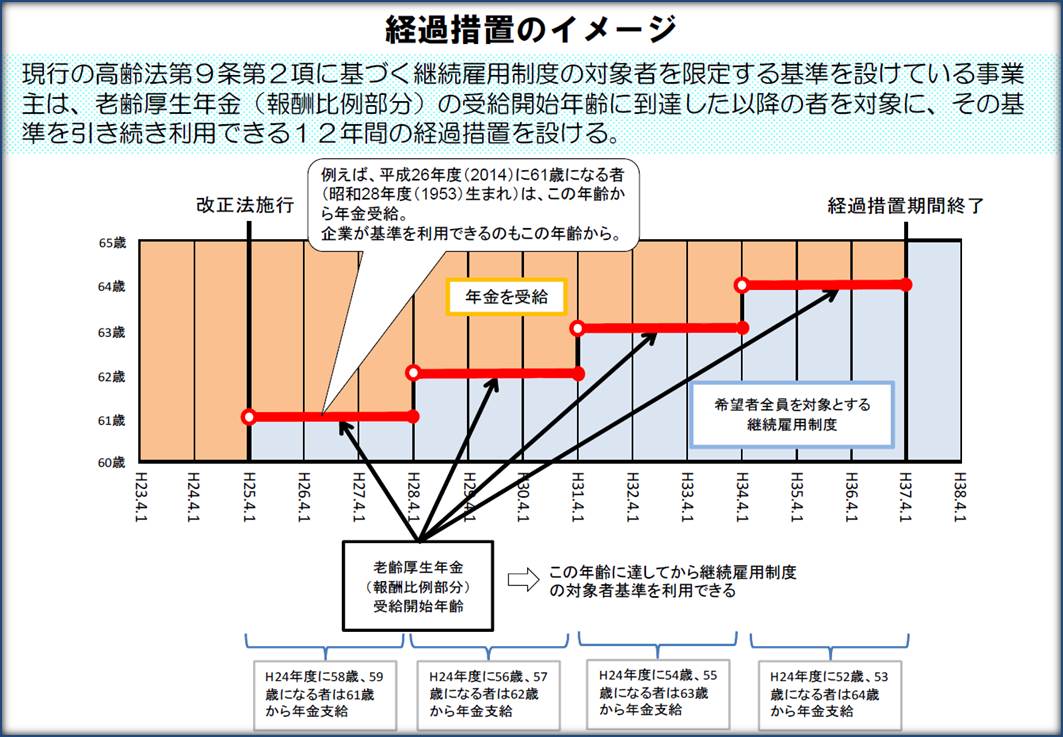

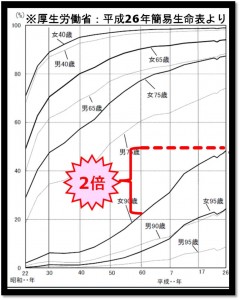

例えば年金なんて、1/15位しか学んでないんじゃないでしょうか?

労働関係なら1/10位でしょうか。

もちろん営業活動やパソコンのスキルなども必要です。

とにかくまだまだ勉強や経験などが必要ですので、妻子がいらっしゃる方は、よくよく考えられた方がよいと思います。

<結論>

来年の合格率・合格者の予測を考えると、

①あと少しで合格で

②家族にあまり負担を掛けなくて済む(又は独身)の方

でしたら、再受験はアリだと思います!

このブログが、再受験をするか迷われている方の参考になれば幸いです。