時効(25年以上前)なのでお話しようと思います

現在は、社会保険労務士として、「労働」「社会保険」「年金」の相談手続業務を行っている私。

現在は、社会保険労務士として、「労働」「社会保険」「年金」の相談手続業務を行っている私。

今でこそ、事務仕事をしておりますが、若いころは、肉体労働ばかりしておりました。

そういえば事務仕事に転向したときは、よく怒られてましたね、全然PCが使えなくて・・・。

高校を卒業し、最初に始めた肉体労働・・・それが「新聞配達」でした。

今回は、昔のことを想い出しながら、新聞配達をしながら勉強をした日々について、語っていきたいと思います。

もし、これから新聞配達をしながら、勉強しようかと考えている方にも、参考になれば幸いです。

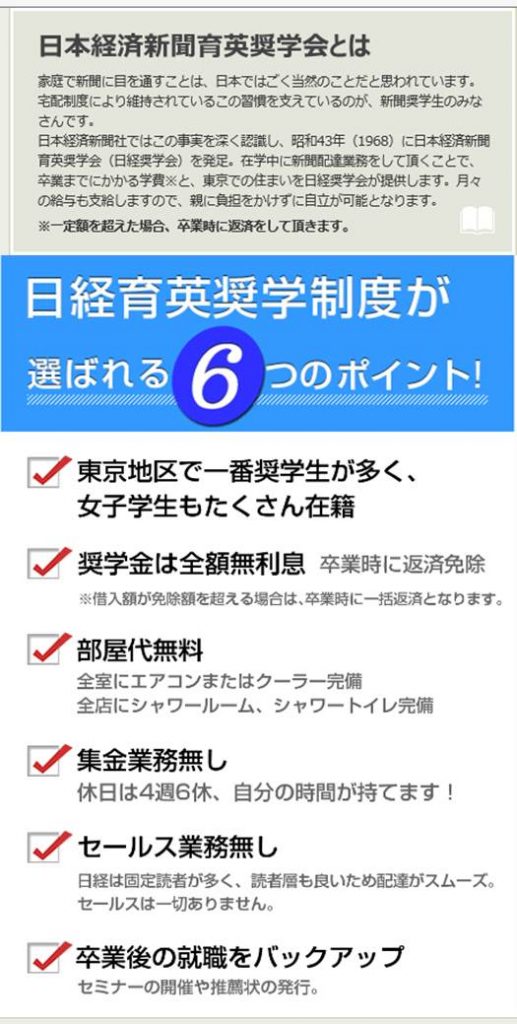

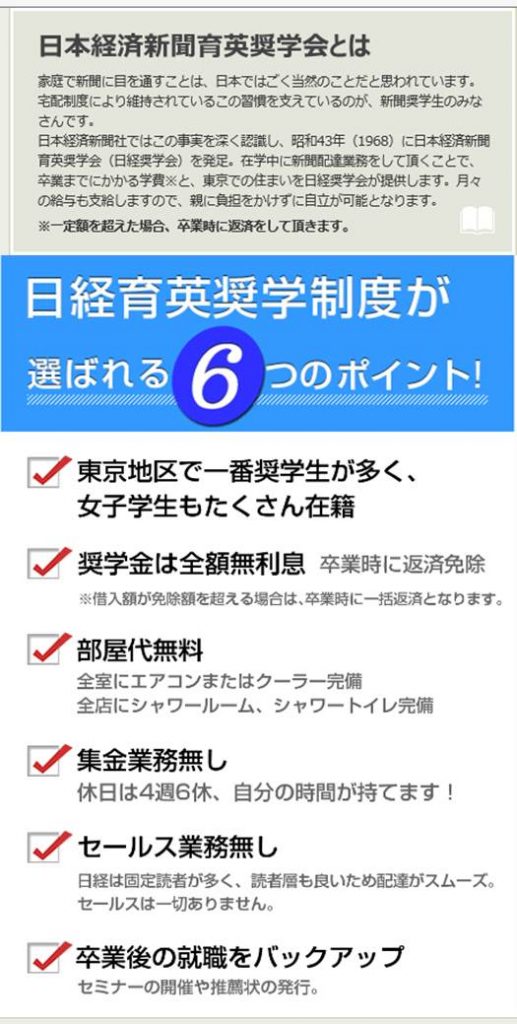

そもそも新聞奨学生とは?

奨学金なら聞いたことがあるが、奨学生ってなんだ?という方もおられるかと思います。

簡単に言えば、「住み込みで新聞配達をして、学費や生活費の補助を受けながら、学校に行っている人たち」のことを言います。

大学や専門学校、あるいは浪人して勉強を続けていくにあたって、先立つものはお金ですよね。

部屋を借りるにも、敷金礼金が必要ですし、もちろん学費も必要です。

そんな先だつ不安を解消してくれるのが、「新聞奨学生」という制度なのです。

なせ、新聞奨学生になったのか?

自分の場合は、「勉強がしたかったから」です。

ほんとですよ。(※あと、家からとにかく出たかった)。

自分の家庭は、大学どころか、「中学卒業したら働け」ぐらいの勢いでした。

世間では、「勉強しなさい」とか「塾へ行きなさい」といわれ、しぶしぶ勉強している学生も多いかと思います。私からしたら贅沢な悩みです。

自分は小さいころから、本屋で長時間立ち読みしたり、図鑑を読んだり、とにかく勉強が好きで、学校が好きで、どうしても大学に行きたかった。

家では、「勉強は道楽だ」という方針でしたので、なんとしても勉強が続けたかったのです。

じゃあ、家で居させてもらって、勉強続ければ?という声も聞こえてきそうですが・・・

まあ・・その・・殴る、蹴る、9時就寝、他いろいろ。。。

なので、必死になって何かいい方法は無いかと調べました。

今でこそ、インターネットで、色々な情報を得ることができますが、当時はネットなどあるわけでは無いので、18歳の頭で必死に考えました。

と、「新聞奨学生」といういい方法があるではないか!

と、「新聞奨学生」といういい方法があるではないか!

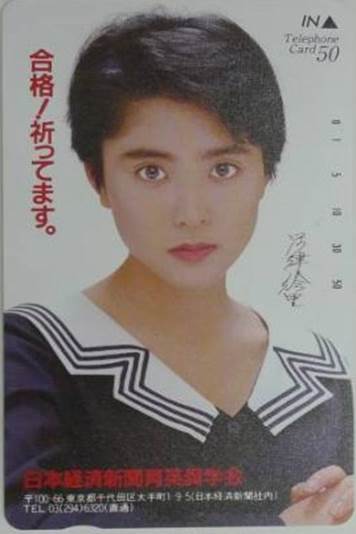

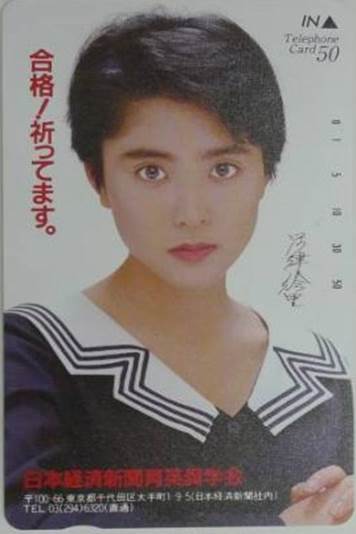

さらに色々調べ、どうやら日本経済新聞がいいらしい、ということまでたどり着き、親に内緒で、申し込みました。

当時、深津絵里さんが宣伝していたことをよく覚えています。

東京到着日に私の「座右の銘」が決まる

少々の荷物は段ボールで専売所(=新聞配達で住み込みする場所)へ送る予定でしたので、バック片手に僅かな書類等を持参して、東京へ行きました。

最初、説明会を受けるんですが、自分のあまりの荷物の少なさに、周りの方は驚いていました。

それだけ、家を出て、東京で勉強したかった、という覚悟をもっていました。

ちなみに、その後東京で約8年程住むことになるわけですが、1秒も「ホームシック」にはなりませんでした。

さて、説明会にて話された内容(=初めての仕事で初めて言われたこと)で、印象的だった言葉が、現在の私の「座右の銘」となっています。

それが・・・

「とにかく早く寝ろ」「寝れば何とかなる」

でした。

新聞配達にとって、早起きは重要ですから、睡眠時間の大切さを伝えたかったのでしょうが、私は、新聞配達から離れた現在でも、この教えを守っています。

だから私は、時に忙しいときでも、夜中まで仕事をすることはごくまれです。

睡眠時間を差し引いて、仕事するよう心がけています。

浪人生として中野区の専売所に配属

私の配属先は、日経新聞の中野区で、ほのぼのとした商店街があるところでした。

たまたま配属された場所によって、人生は色々変化していきますが、私の場合は、そんなほのぼのとした場所で過ごすことになりました。

日経新聞にしたのは、当時、自分が調べた中では、一番安心できる感じがしたからです(※あくまでカタログ上)。

日経新聞にしたのは、当時、自分が調べた中では、一番安心できる感じがしたからです(※あくまでカタログ上)。

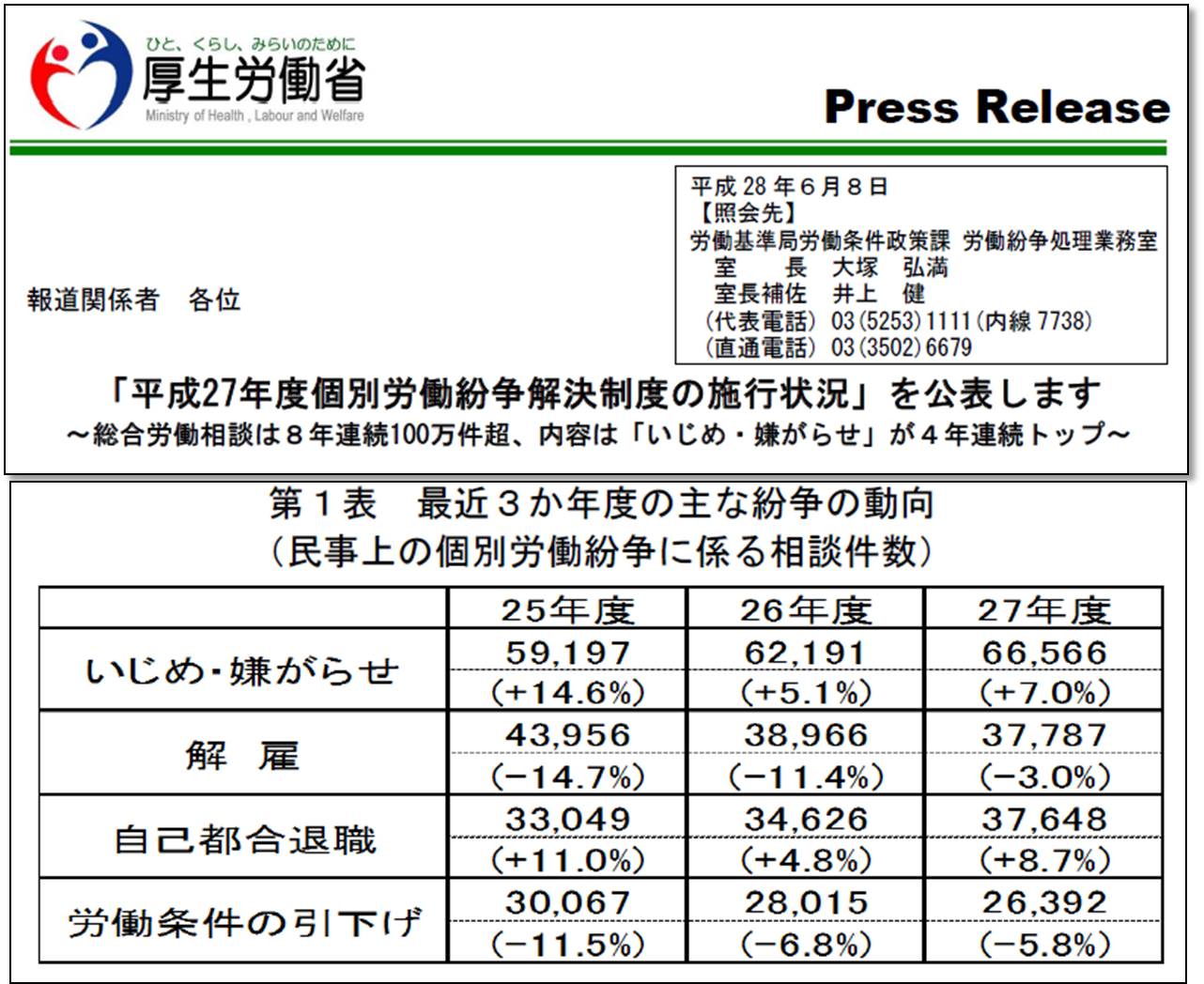

このブログを書くにあたり、久しぶりに労働条件を見てみると、当時の労働条件とは、だいぶ変化していることが分かりました。

①女子学生は在籍していない

今は若者が少なく人手不足で、女子も雇い入れないと、新聞配達は回らないでしょうが、当時は、男ばかりでした。

おしゃれな専売所なんて、当時は無かったでしょうね。

②部屋にはエアコン、クーラー無し

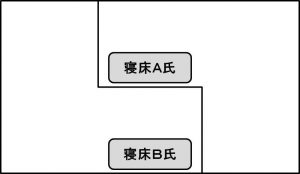

部屋は、6畳をさらに半分にしたような感じでした。エアコンは無いので、夏は団扇か扇風機です。

北海道の旭川から来た同期は、夏の暑さでバテていましたね。

今と違って、とても勉強できる環境ではないかもしれませんが、それでも、個室で、自由を感じて、夏の暑さ以外不満はなかったです。

③集金業務もあり

毎月、集金業務がありました。私は結構、テキパキ集金していましたが、それでもなかなか会えない方もあり、水道メーターを見ては集金していましたね。

集金業務も、リーフ撒き(チラシ配り)もあったけど、他の新聞社と違って拡張(=営業)が無かったので、「ラッキー」と思っていました。

④卒業後のバックアップ無し

そんなのは、自分で考えて進学なり、仕事なり、見つけないといけません。でも、当時それが当たり前でした。私は、結局2浪することになりましたが、今度落ちたら、パチプロでもなろうかとも考えました。

今よりも労働条件は良くなかったけど、当時は労働基準法なんて知らないし、調べることなんて無かったし、ただただ「こんなもの」という感じで、目の前の環境を受け入れて、日々楽しく過ごしていました。

新聞配達の日々

私は浪人生でしたので、原則、予備校通いと新聞配達が、日々の生活となります。

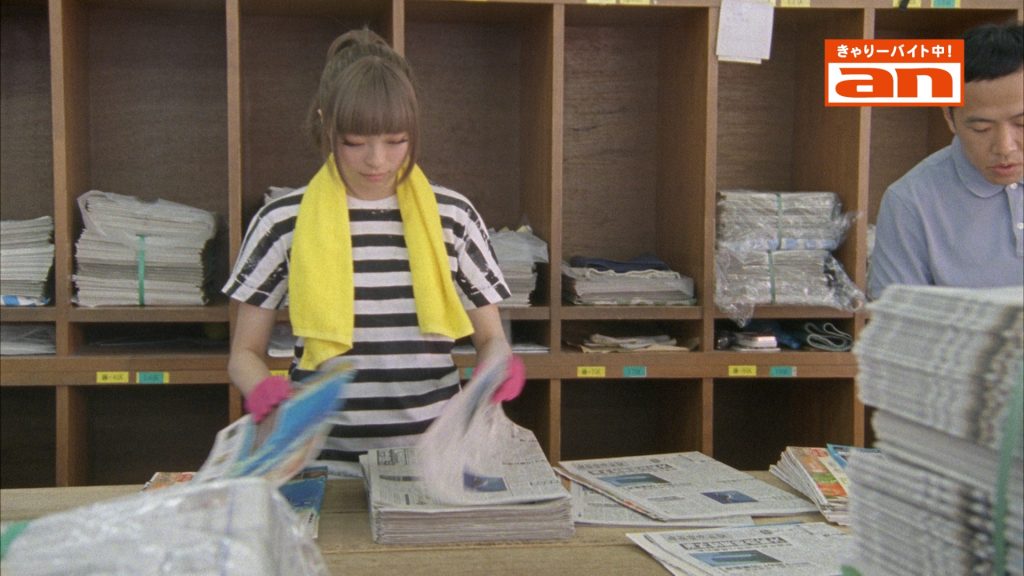

朝、4:00までには起きてきて、冒頭のきゃりーぱみゅぱみゅ の写真のように、せっせと折り込みチラシを入れて、配達にでかけます。

私は自転車で新聞配達をする地区で、前かごを筍(たけのこ)のように上手に折って積み配達します。

先輩(音楽やってる長髪の優しい方でした)に教えてもらい、その後デビューしました。

デビュー当日は、風の強い日で、自転車を倒し、新聞が吹き飛び、泣きそうになりながら配達したのを覚えています。

配達を覚えるまでは、「順路帳」なる虎の巻を持って配達します。

配達を覚えるまでは、「順路帳」なる虎の巻を持って配達します。

そして自分がお休みの日は、「代配(だいはい)」と呼ばれる代わりに配る方と引き継ぎをし、その順路帳を見ながら、配達してもらうことになります。

当時その専売所は、9区ほど区域がありましたが、私が担当していた地区は、結構大変なところでした。

部数も結構ある上、たった1部を5階まで上がっていくところなど、時間がかかる場所だったんです。

新聞配達中は、無我夢中で配っておりましたが、私の担当のところは、高層階で富士山が見えるところがありました。

新聞配達中は、無我夢中で配っておりましたが、私の担当のところは、高層階で富士山が見えるところがありました。

冬晴れで富士山が良く見えるときは、ちょっとだけ立ち止まって、眺めていましたね。

あと1度夏の暑い日に、新聞配達中に脳の血管が詰まったのでしょうか、左腕が全く上がらなく麻痺したことがあったのを覚えています。

麻痺する直前に飲んだコカコーラが良かったのか、1時間ほどして麻痺が収まり助かりました。

新聞配達というと、冬の寒いときが嫌、というイメージがありますが、少なくとも東京で新聞配達しているときはそうではなかったです。

一番大変だったときは・・・

①夏の夕刊(すぐ体がヒートアップ。上記のように死の危険も。就寝中もクーラー無しだった)

②11月下旬の雨(東京は冬は雨がなく晴れ。冷たい雨はドンドン手の感覚を失う)

でした。

無事、大学合格する

私はその専売所では、結局2年することになりました。

早稲田大学と明治大学に落ちたからです。

2浪目はランクを落とし、なんとか東洋大学法学部に合格したときは、本当にうれしかったですし、今でも「助かった」と思っています。

2年目は、予備校にも通わず独学で過ごしていたのでお金がたまっており、専売所を離れるときには、大学入学に必要な入学金やらアパートをそれで工面しました。

人生には、大事な転機を迎えるときがありますが、私にとっては、この大学合格が大きな転機となりました。

新聞配達卒業後も うなされる

さて、専売所での新聞配達は終わり、次へ向かって進むかと思いきや、まだ続きがあります。

【①大学入学後、途中でお金が無くなり、半年間だけ、読売新聞で働く】

特段、親から仕送りがあるわけでもないため、バイトしながら大学に行くことになるのですが、どうにもお金が底をつき、一時、読売新聞で働くことになります。

2浪のときは、「代配」をしていたため、新聞配達のプロ?として認められて採用されました。

生活が苦しいときに、昔取った杵柄で、仕事にすぐありつけ、本当に助かったことを覚えています。

【②時折寝坊した夢を、その後10年以上見続ける】

もう、新聞配達をすることは無いのに、その後10年以上も、「寝坊した!」とハッと目を覚ますことが続きました。

そんなバカな・・・と思われるでしょうが、本当です!

ちなみにあの「ウォルト・ディズニー」も晩年まで夢を見ることになったそうです。

体にインプットされてしまうんでしょうね。

・・・少年時代から絵を描くことやアートそのものに大変興味があり、7歳の時には自分の描いた小さなスケッチを近所の人たちに売っていたこともあった。学校では勉強をしながらも、動物や自然などの様々な絵を描いていた。また、小学校時代は、父親のイライアスが新聞配達業を始めていた為、兄のロイと新聞配達を手伝った。毎朝3時半に起きて新聞配達を6年間に渡って朝夕無休で行った。この時代の経験により、「配達を忘れる」という夢を晩年に至るまで折に触れ見ることになった。1911年にカンザスシティーへ引っ越すと、市営の絵画教室で本格的に絵を学ぶ機会を得た・・・

【③ジョプリンの「エンターテイナー」でまた思い出す】

専売所の部屋は、壁が薄い個室でしたので、隣の物音がよく聞こえました。

そして、隣の人の目覚まし時計の音楽が、ジョプリンの「エンターテイナー」だったこともあり、その曲を聴くと、そわそわし、忘れていた「新聞配達」や「配達忘れ」を想い出させます。

パブロフの犬 状態です。

[quads id=3]

[quads id=2]