大手広告会社、電通に去年入社した女性社員が過労のため自殺した問題を受けて、長時間労働の問題を担当する東京労働局の特別対策班が、電通の本社に抜き打ちの調査に入りました。

電通に去年入社した高橋まつりさん(当時24)は、長時間労働による過労のため、去年12月に自殺し、先月、労災と認められました。

これを受けて、14日午後1時すぎ、長時間労働の問題を担当する東京労働局の過重労働撲滅特別対策班、通称「かとく」のメンバーなどが東京・港区にある電通の本社に「臨検監督」という抜き打ちの調査に入りました。

今回の調査は、電通の本社だけでなく、全国すべての事業所を対象にしているということで、厚生労働省として異例の対応だということです。厚生労働省は、社員の勤務実態を調べたうえで、労務管理などに問題が見つかれば、再発防止に向けて改めて指導することにしています。

電通では平成3年に入社2年目の24歳の男性社員が過労のため自殺していて、塩崎厚生労働大臣は12日の衆議院予算委員会で「この企業において再び自殺事案が発生したことは本当に遺憾の至りだ」と述べ、再発防止策を講じるよう電通を指導したことを明らかにしていました。

電通は、「当社に東京労働局の調査が入っていることは事実です。調査には全面的に協力しています」とコメントしています。

※2016/10/14 NHKニュース

———————————————————————————————————–

<多くの会社であることだが・・・>

労働法の整備は、従業員を抱える会社にとっては必須です。

「守る」というより、従業員定着などの戦略としてとらえてほしいところ。。。

ネットの発達した今日、いい加減な労務管理は、とてもリスクの高い経営であることを認識しないといけない時代となりました。

ただ、労働法は複雑で細かい管理も必要であるため、どの会社も、キズの1つくらいはあるのではないでしょうか?

キズが全く無いのは、従業員を抱えていない会社だけでしょう。

<テレビは報道を控え・・・>

ところで、この事件で労災認定がおりたことで、テレビ局が「ワタミ」のときのように、報道するかとおもいきや、そこは天下の「電通」さんです。

特に、圧力をかけるなんてことは無かったでしょうが、

テレビ局側の「見えざる配慮」

により、テレビ報道が少なかったように思います。

まあ、そんなことも、人間活動の中の1つとして、あるのでしょう。。。

テレビ局員としては、当然「シー(静かに)!」となるのは、大人ですから、心情的にはよくわかります。

<異例の全国一斉「臨検」>

国によっては、また時代によっては、監督行政側も有耶無耶に終わらせることもあろうかと思います。

なので、労働局が「臨検」に入ったことは、決して「当たり前」ではないです。

まあ、よくやったと思います。

<労働局が「キレた」?>

でもなぜ、ここまでやることになったのでしょうか?

でもなぜ、ここまでやることになったのでしょうか?

(テレビ局も報道しだしましたね)。

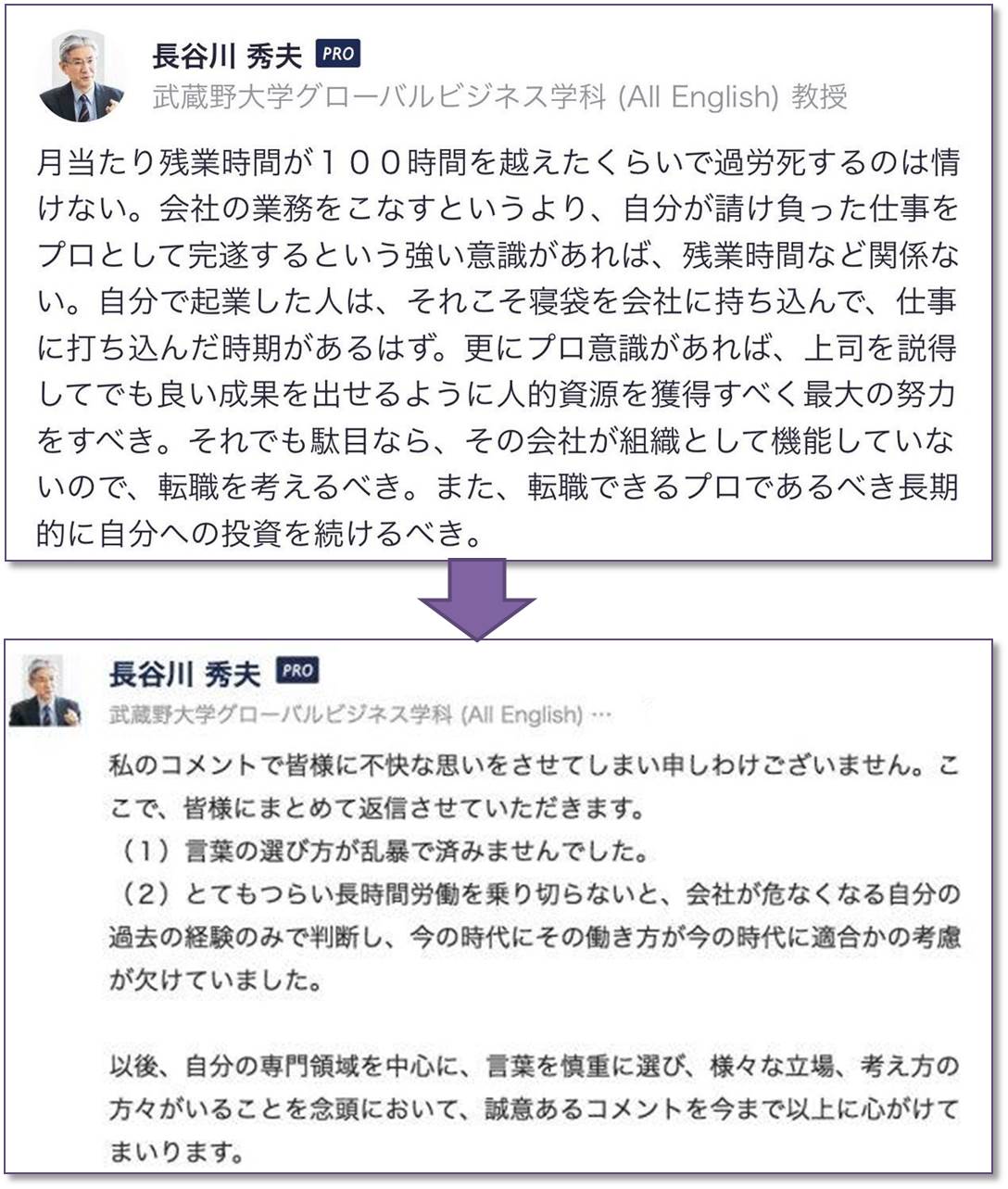

社労士や労働法に強い弁護士なら、必ず1度はお目にかかる判例「電通事件(最二小判平12.3.24)」。

この電通事件は、日本の労働史でとても重要な事件(入社2年目の男性が過労で自殺)で、

「過酷な勤務条件による過労の蓄積」、「うつ病の発症」、「自殺」の間にそれぞれ相当因果関係を肯定し、使用者の損害賠償責任を認めた初めての最高裁判決です。

もっといえば、

「カローシ(英語)」という今の概念を、日本で、いや世界で、クローズアップされるようになったのは、ある意味、この事件からでもあるのです。

だから、単に「臨検に入った」というより、天下の電通といえども、また同じ問題(というより、東大卒入社1年もせずクリスマスに過労死、というさらにショッキングな事件)を起こしたため、恐らく労働局が、

「キレた!」

んだと思っています。

こんな日は、クラシック音楽を聴きながら、眠りにつきたいと思います。