トップページ

『年金・助成金の専門家、社会保険労務士の山際です』

当事務所では、年金や助成金といった給付金手続を通して、暮らしや職場環境の改善をご提案している社会保険労務士事務所です。

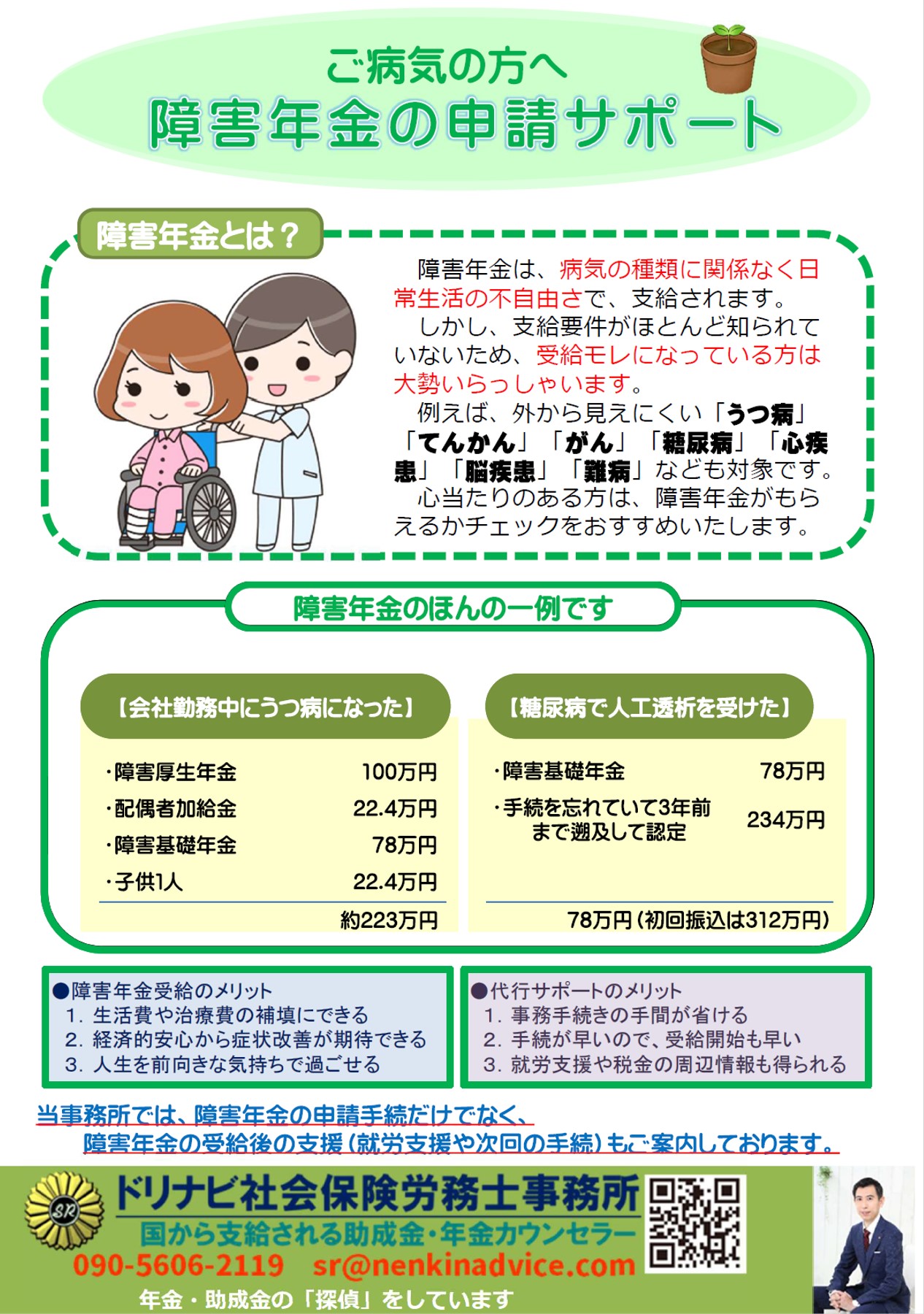

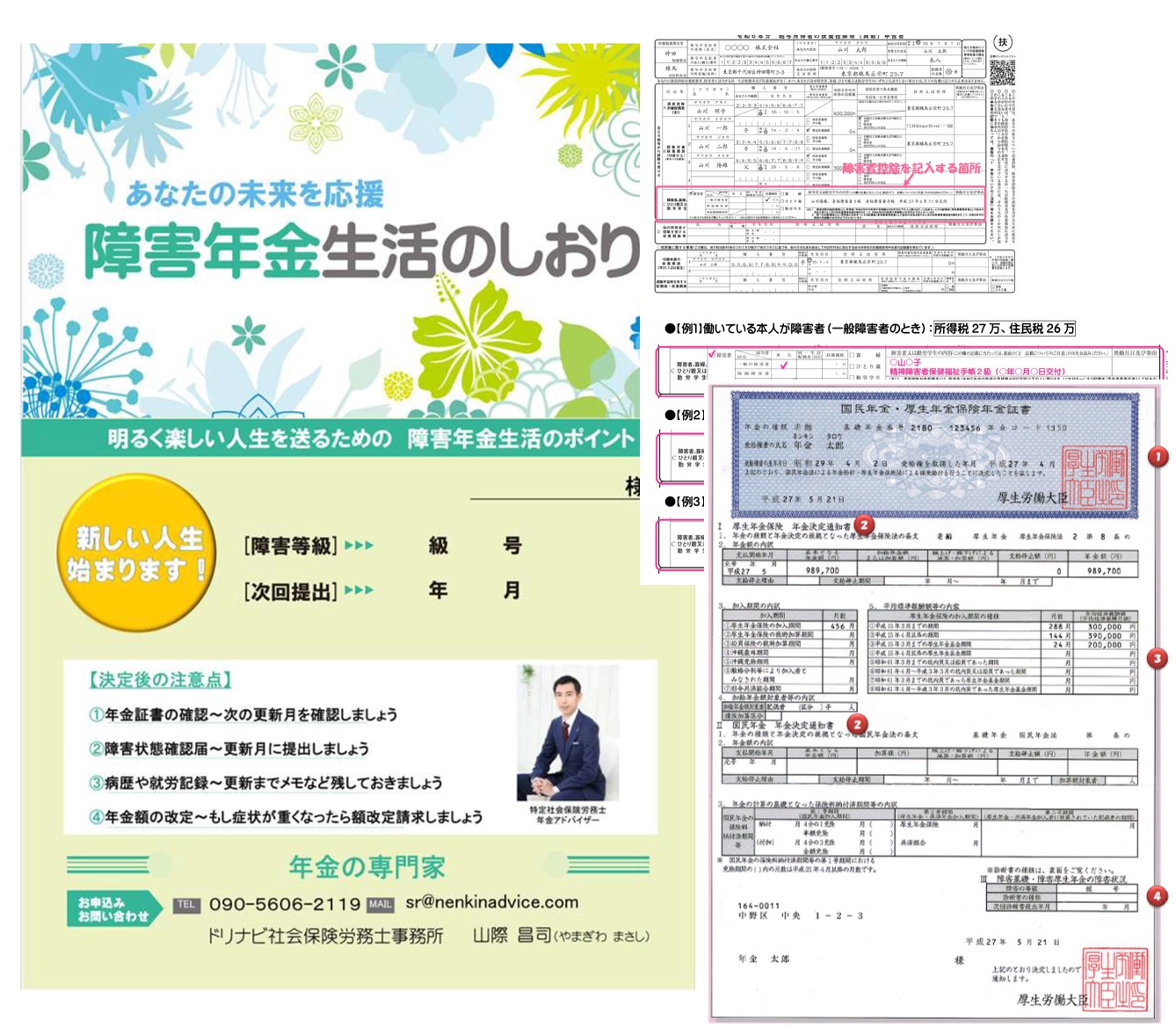

【①障害年金受給代行】

※障害年金受給された方には、税金や更新手続なども分かるオリジナル資料をご提供!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

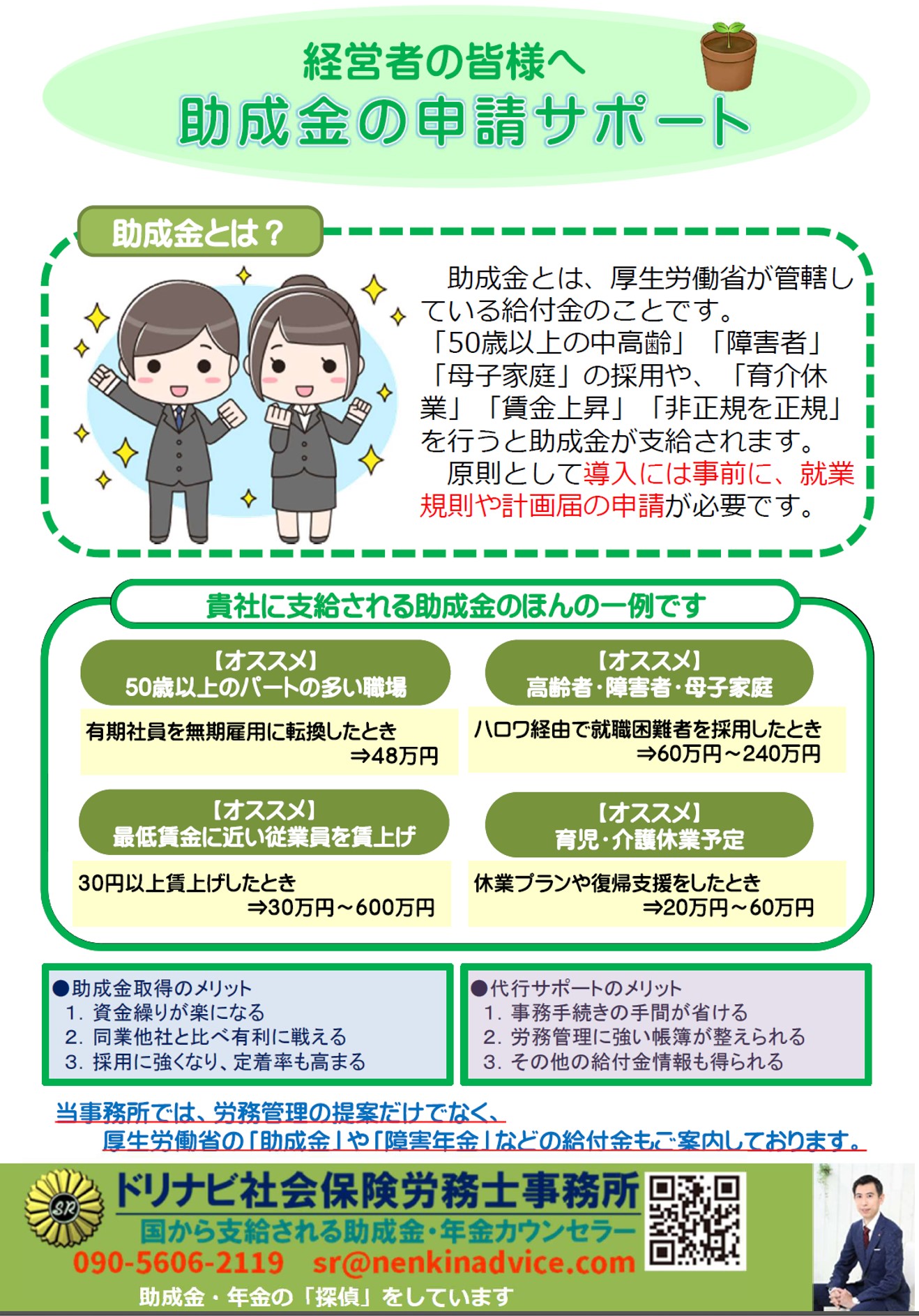

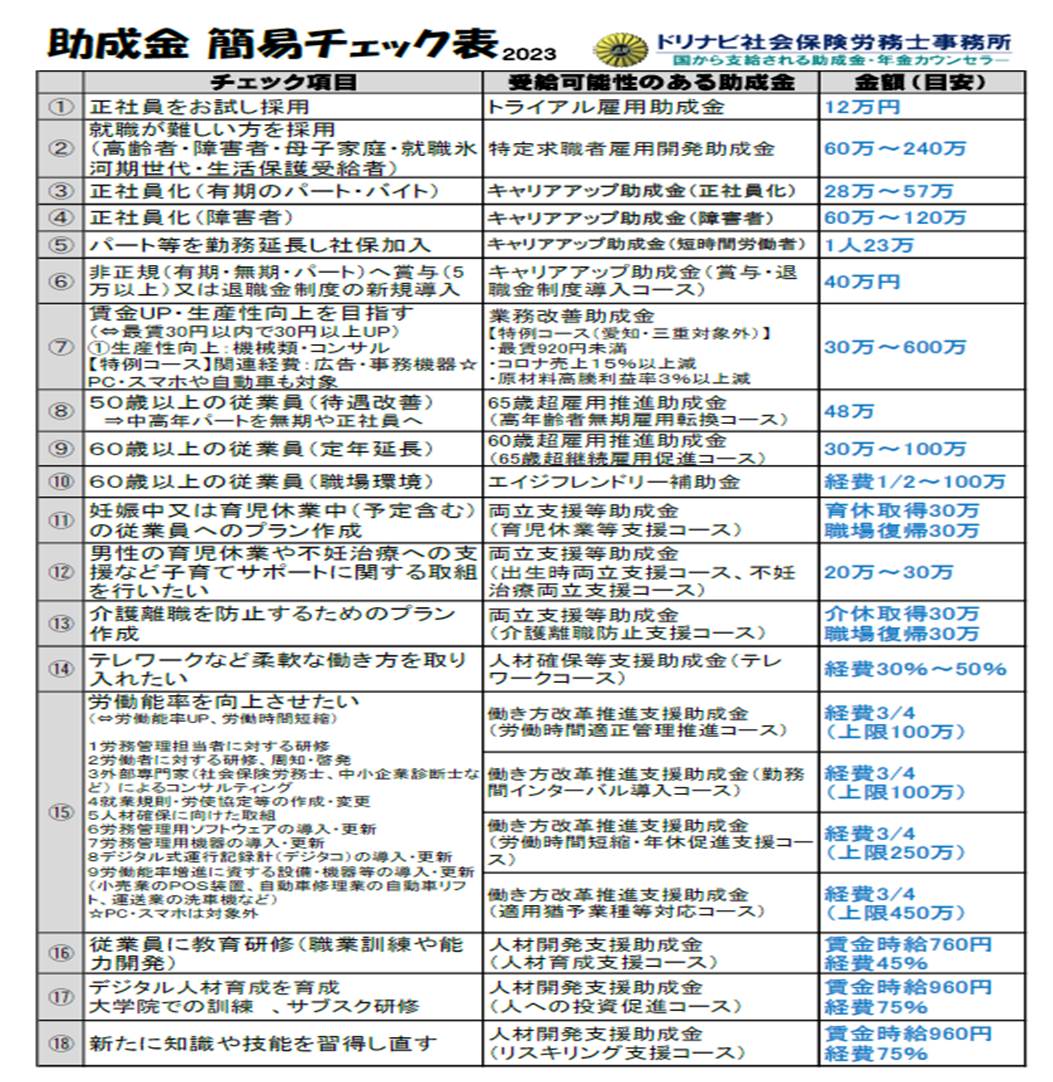

【②助成金の手続代行】

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

| ①「人生をどう過ごしたらよいか?」 ②「職場環境の悩みの解決方法は?」 |

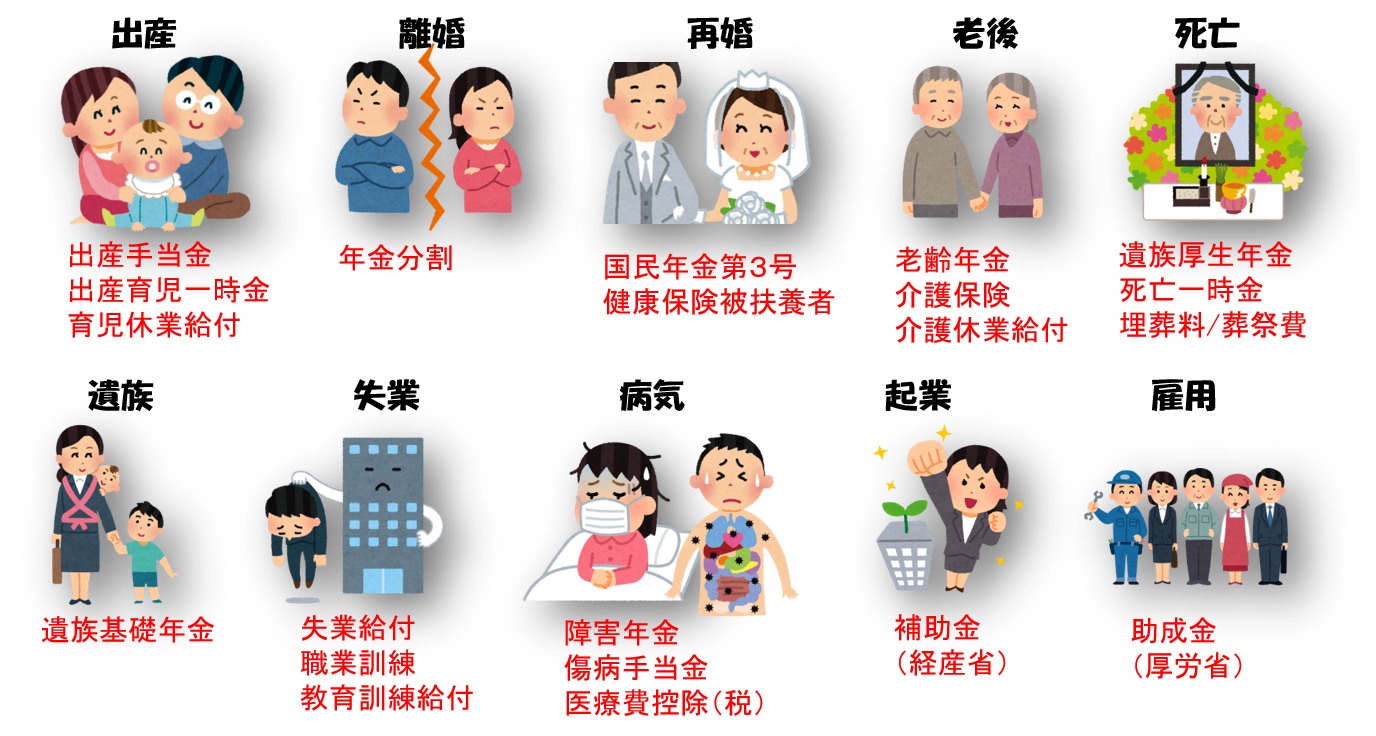

実は、人生を好転させる、これらのお悩み解決手段として、給付金受給が大いに役立つのです。

たとえば経営では・・・

従業員の定着率を上げるための方策は色々ありますが、助成金受給という「ご褒美」を得る過程で、労働局が求める「受給要件」「法定帳簿」「就業規則の改定」などをきちんと整備する必要があります。

従業員の定着率を上げるための方策は色々ありますが、助成金受給という「ご褒美」を得る過程で、労働局が求める「受給要件」「法定帳簿」「就業規則の改定」などをきちんと整備する必要があります。実は受給に向けて色々と整備・検討していく過程そのものが、職場定着へとつながっていくのです。

それから創業時や会社運営にはよく、「経営計画書を作れ」と言われたりもしますが、どうやって計画書を作成したらいいか悩まれる方も多いことでしょう。

でもそんなときは、「小規模事業者持続化補助金」という補助金を取りに行くのも1つの方法です。申請用紙のマス目を埋めるために資金繰りや競合他社の分析をしていくことになりますので、作成過程で自然と経営計画書に近いものが出来上がっていきます。

日常生活が大変な場合はどうでしょう。

本当は知らないだけで、社会保障の給付対象者なのかもしれません。ご本人やご家族のためにも早く知ってほしいと思います。

本当は知らないだけで、社会保障の給付対象者なのかもしれません。ご本人やご家族のためにも早く知ってほしいと思います。障害年金をもらえないと思って、何年もご苦労され、たまたま私と巡り合わせて受給された方々、何度もお見かけいたしました。

傷病手当金や高額療養費の請求、育児休業給付、60歳以上の方に支給される高年齢雇用継続給付といった社会保険制度もあります。

その他、老後に不安を抱えている方は、在職老齢年金や遺族年金の仕組みを知れば、不安は大いに解消されることでしょう。

言い換えれば、給付金の相談や書類作成の過程に、経営改善・生活改善のヒントが隠されており、人生のお悩み解決方法は「給付金請求にあり」ともいえるのです。

かくゆう私自身も過去に、「失業給付を受けながら職業訓練」という給付金を受けたことで、全く出来なかったパソコンや事務作業が出来るようになり、社労士資格も取得し、人生を大きく転換することができました。

今こうして皆様に、労働社会保険に関する情報発信をすることができるのも、職業訓練校でPCを学んだおかげです(2007年社労士開業し、お陰様で2022年で15年目を迎えました)。

だから「今の生活を変えたい」「事業を発展させたい」と思っているみなさん、ぜひ積極的に国の支援制度をご活用くださいね!

ところがここで、重要な問題があります。。。

それは、実際に給付金を得るには、

①そもそもどんな給付金制度があるかをまず把握し、次に

②役所が納得する、申請書類を書き上げる必要がありますが、

日本の給付金制度は、一般の方々にとっては難解すぎるのです。

特に「障害年金」「遺族年金」「助成金」の難易度は異常です。

例えば、誰もがいつか関わる遺族年金は皆さん知っておいた方がいいのですが、自分や配偶者、子が死亡した際、「誰に」「どういったケースで」「いつまで」「いくら位」支給されるかご存知の方は、これまで、ほとんどお見かけしたことはありません。

誰かが言ってました・・・「スマホの料金プランより難しい年金制度なんて、不親切極まりない!」と。。。

助成金も、「うちの顧問社労士は、助成金の話を一切してくれない」という社長さんを時々耳にいたしますが、実は難関資格試験を突破した専門家でも二の足を踏むくらい難解なうえ、役所の都合でコロコロ要件変更があり、顧問社労士の能力が低いわけではないのです。たとえ弁護士さんでも助成金手続は二の足を踏むことでしょう。

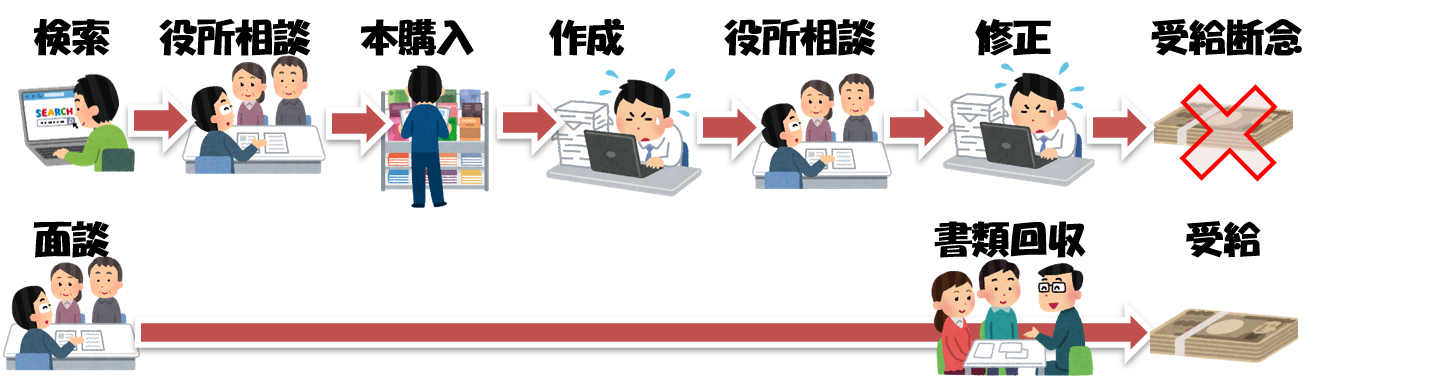

さてそれでは、一般の方々がお金をもらおうと、年金や助成金の勉強をしだすと、本を買ったり何回も役所に足を運んだりして、かなり時間や費用を無駄に過ごすことになります。(私自身の感想では、既に個人レベルの勉強では手に負えない制度になっているかと思われます)。

専門家に尋ねればすぐに終わる話が、永遠に分からないまま受給しないケースも多く聞かれます。

ご心配の場合は、詳しい方にサクッと聞くのが100倍楽です。

給付金申請は、ご自身で手続をされても構わないものですが、一生に一回の手続きの為に、「何時間も勉強し」「何度も役所に足を運び」「やっとの思いで申請書類を書き上げ申請する」よりも、放置せずに専門家にたとえ手数料を支払ってでも 依頼をしたほうが、むしろ早く受給開始ができ金銭面でも「得」というケースも多いのです。

【ご自分で請求する場合と委託する場合の比較】

当事務所では、現場での実務経験

①「年金事務所と総務省で10年以上年金手続」

②「労働基準監督署・愛知労働局で労働相談員」

③「派遣請負会社の事務員として17万件以上取得喪失手続」

をフルに生かし、給付金制度を活用した経営や生活改善のサポートをしております。

<当事務所ならワンストップサービスできます>

①労務管理(就業規則作成・社会保険手続・給与計算など)

②助成金手続(①とセットで手続)

③年金手続(障害年金・老齢年金のセミナー含む)

| 【社長の助成金診断の方へ】 Q.助成金と補助金の違いは何ですか? ⇒助成金は厚生労働省管轄で、補助金は経済産業省管轄です。助成金には労働関係の法定帳簿が必要になります。 Q.個人事業主でも申請できますか? ⇒従業員の雇用保険加入予定があれば可能性はあります(助成金は全国の事業主さんの雇用保険料が原資のため)。 Q.創業予定や創業間もないが、何か給付金はありますか? ⇒従業員を雇う予定があったり、一旦物を買って後から補助する経済産業省の補助金でしたら可能性はあります。 Q.私の事業で助成金受給が可能でしょうか? ⇒製造・運送・建設・小売・IT・介護施設・障害者施設・飲食・接客娯楽・美容業・エステ業・歯科医院・クリニック・不動産・学習塾・ビルメンテ・清掃業・警備業など、業種によって制限はありません。なお業界によって使いやすい・使いにくい助成金は存在します。 Q.出勤簿や賃金台帳、雇用契約書、就業規則などの帳簿に不安がありますが、大丈夫でしょうか? ⇒整備をした上で助成金申請を行いますのでご安心ください。 逆に「労基法違反部分があるが、このままの状態で何とか申請してくれんか?」といったように帳簿整備にご協力が得られない場合には、たとえ申請をしたとしても、帳簿不備を受付段階で労働局側が指摘をし門前払いをするため、業務委託をお断りしております。 (例えばよくあるケースとしまして、①賃金台帳が無く源泉徴収簿で代用している ②出勤簿に時間の記載が無い ③残業代計算がフワっとしている ④雇用契約書交付の習慣が無い ⑤フルタイムで働いているのに雇用保険に未加入である ⑥10人以上雇っているのに就業規則が無い、又は昔作ってそのまま放置し無効化しているなど の場合は、帳簿整備にご協力頂く必要がございます。社内的にはこれまで問題無かったかもしれませんが、助成金受給というフィールドに足を踏み入れる場合には、きちんと整える様、労働局から指導が入ります) Q.助成金申請は、社労士に頼らず可能でしょうか? ⇒絶対できないわけではないのですが。。。 ①わずか1年以内でも改正され、対応が変わる場合も多い ②基本的な労働法知識が無いと添付書類が整えられない。 ③不支給となる思わぬ「落とし穴」が色々ある ことから、最近の助成金申請は専門家のアドバイスがないと、受給するのは絶望的ではないかとすら個人的には思っております。 Q.スポットでも受付してもらえますか? ⇒顧問契約を結ばなくても、スポット受託可能です。またすでに顧問社労士がいる場合でも、顧問社労士の了解が得られればスポットで受託可能です(なお顧問契約のメリットは、入退社情報が社労士に入るため、随時、助成金案内が可能となる点です)。 Q.入金にはどれくらい時間がかかりますか? ⇒数か月で振込まれるものもありますが、制度上、入社から1年以上経過してから申請する助成金もあり、思いのほか時間がかかるケースも多いです。 Q.結局助成金手続はあなたが儲けるためにやってるんでしょ? ⇒どのように思って頂いても構いません。儲けるためだけにやっているなら、全ての社労士・弁護士が積極的に扱っているかと思いますが、でも実際は逆で、厚労省管轄の助成金を扱う社労士・弁護士は少ないです。理由は何となく想像がつくかと思います(難しい・煩雑・面倒・調査が怖い。。。) また私どもが儲けたということは、反射的に助成金受給ができたということです。そして私どもの受給額以上を貴事業所へお渡しいたします。【貴事業所7:当事業所3】 自身で行えば0円かと思いきや、「ネット等で調べ」⇒「労働局等で実際に質問して聴き」⇒「法定帳簿を整え」⇒「支給申請書や添付書類を印刷し」⇒「労働局でチェックされながら届出する」作業は大変なもので、結局コスト0円でやることなど出来ないのです。代行すればこれらを含めて手続します。ご依頼をされるかどうか最終判断をされるのはあなた次第です。 まずは助成金受給診断のご相談をお待ちしております。 |

| 【障害年金・老齢遺族年金・石綿労災の受給診断の方へ】 ご相談をされる際には、年金手帳(年金番号)が必要です。 またご面談時には、これまでの人生模様についてお聞かせください。そこから何らかの受給のヒントが得られるからです。 障害者施設・高齢者施設などで、集団調査も可能です。 Q.面談はどちらで行いますか? ⇒障害をお持ちの方やご高齢者の方が対象でありますので、ご自宅やご近所までこちらがお伺いいたします。 Q.ご本人が病気中で対応できないが。。。 ⇒状況を把握されているご家族、ご親族、支援員さんなどからヒアリングをして調査いたしますので大丈夫です。 Q.面談をした場合に、業務委託は強制されるでしょうか? ⇒受給診断のみでも承ります。業務委託までするかどうかはご自由です。 Q.実務経験はどのくらいありますか? ⇒2022年時点で15年です。年金事務所で受付相談、総務省で年金記録専門調査員もしておりました。年金相談の思い出は沢山ございます。 Q.費用面が心配です ⇒例えご相談し手続依頼をされたとしても、当事務所では受給が出来ない場合は、費用は0円ですし初期費用も不要です。 また受給出来たときの報酬も、恐らく同業他社と似たり寄ったりだとは思います。 |

開業した頃の若い時代の写真

※特に年金に関しては開業から16年、相談約1万件ほど受けており強みです。

まずはお気軽に、年金・助成金診断をしてみませんか!

★当事務所では、前金が不要で、受給や成果が確定した場合のみ、後払いでお支払頂く報酬体系です。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

お問合せ先確認や報酬額詳細はコチラ⇒